12.第三章「大地性と日本的父性」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

目次

-気体性アニミズム

日本 独特の自然観の中で、 日本 人は「お天道様」及び「大いなるもの(ただただそうであるもの)」の「現れ」を、あらゆる言動や事物、「万象」に見出すことが可能であると体感し、また逆も然り、 「全」 は様々な「現れ」となって表出すると直覚していた。

このような感覚を「 アニミズム 」と表す人がいたり、似たような別の言い方として「 汎神論 」を持ち出す人がいるが、現代では、これらの概念の定義に 西洋 的な認識論の影響が色濃く反映されるようになってしまった。

先ほども 日本 の「お天道様」が 西洋 での「神」的概念とは異質であるということに言及したが、「 アニミズム 」や「 汎神論 」の概念も、現代スタンダードとなっている 西洋 的認識装置に対応可能な「信仰」や「神」的な概念を含んだ認識論の上に載った定義に変換されてしまっているのが現状である。

では、 日本 の自然観の 風景 をあくまで東洋的な表現で描いていくとしたらどのような伝え方がいいだろうか。

本稿では、ここまで 「全」 と「一」という表現でこの 日本 人の感覚を描いてきたが、この表現に「気体」という表現を足して表してみるとしよう。

あらゆる「一」は 「全」 であり、 「全」 はまた「一」である。この「 物化 」の感覚は、 日本 人の日常生活の一部であったが、 日本 人はそれを「信じていた」わけでもなく、基本的にはただ「 直覚 している」に過ぎなかった。

この状態を、「気体」と「固体」の違いとして描いてみる。

「自然」の中にあるあらゆる「一」は、常に変化する可能性を持つという「無常観」を直覚させ、 「全」 は 人間 の力のちっぽけさを忘れさせない。そんな環境は、圧縮変換した認識に囚われることの愚かさを直覚 させるものだった。

無常なる「一」を認識スクリーンに映るように圧縮変換することは、気体が固体になる変化に似ているので、「固体化」という表現で描いてみよう。

「固体」に手を伸ばせば、その表面にある粒子に触れることはできるし、表面の粒子が安定的なので、何か一つの認識の姿に落としておくこともできる。

だが一方で、「気体」に手を伸ばせば、その手はその中を掻き分けて、あらゆる粒子に触れられる可能性を持っている。決して安定的な単一の認識に落とすモチベーションは湧いてこないし、それをやったとしてもあくまでそれはある一瞬の儚い嗜みにしかならないことが悟られるのである。

従来の「 アニミズム 」や「 汎神論 」を 日本 の歴史に適用するときは、「気体性アニミズム」という言葉で今後は表していくことにしよう。生物・無機物を問わずすべてのものに霊性が宿っているが、その感じ方の基盤には常に「気体性」が流れ、あらゆる可能性を閉ざさない。宿っている霊性を固体化しないことは、宿主そのものを固体化しないことにも直結し、それは儚い認識を超えることを常に「許し」ていく、 いのち への誠実性をもたらしている。

この感覚は日常生活の機微において重要とされ、 日本 人特有の「気体性アニミズム」は、 日本 人が 遺伝子レベル で感じる「息のしやすさ」に直結していたのではないだろうか。

だが、今や、こうした感覚を平生から持つことは難しい。それは人々が大地から離れた生活をし、 日本 の自然観を無視していても生活を営める環境を作り上げた影響が大きいといえるだろう。

「安心安全」を求める心は、リスクのある変化を好まず、「キャラ」や「価値観」は「固体化」を手助けし、誰かが変化したとしても、自分の認識を変化させてまたその人を「固体化」し直すか、「固体化」できなけば「変わってしまったから」とか「もう違うから」と言って縁を切って見て見ぬふりをするようになる。

誰かや何かが「変わってゆく」「移ろいゆく」ための「勇 氣 」を、「大丈夫」無き母性社会とそこに暮らす認識論者たちは、今この瞬間も奪い続けている。

また、この「母性社会」では、傷つけること、傷つくことを恐れるあまり、無意識のうちに「言わない」「伝えない」という方法をとる人が多い。これは多くの場合「 地獄 」の始まりになったり、「息苦しさ」や、停滞・腐敗を生むきっかけになるのである。

もちろん、何でもかんでも言えばいいという話ではない。無意識のうちにその基準となって働いてくれるのが、この「気体性アニミズム」の感覚なのである。伝えたいことが、「気体」の状態で貴方の中にあるのなら、それは痛みを伴ってでも伝えるべきものであろう。「気体」であれば、内部のすべてに触れることができる。

そのようなあらゆる可能性を残したやり取りは、想像を超えた新たな「奇跡」を生み出す可能性を秘めているのだ。

「惟神の道は、天地の始めに、濁れる気の中に在して、陽神陰神ともに、万物を生成せしむる徳用なり。」

-『古事記伝』第一の巻 本居宣長著

-近代の超克のために風景の共有

本稿では幾度となく「 風景 」という言葉を用いてきた。

共有したい 風景 を言葉に変換すると、相手の認識フィルターを通して「分かる」ことなく「知られ」、「理解されて」しまう可能性が高い。そこで「固体化」されてしまえば、本稿の存在も、この世界のどこかで誰かを満たしたり傷つけたりする道具になるだろう。

それを完全に止めることなどできやしないし、私にできることはたとえ本稿の文章たちが固体化されたとしても、最大限その先へ行こうとするヒントを認識の外側に残る形にしておくことしかない。

私が本を書くということの最大のリスクをそうしたことに感じながらも、それでも、一度多くの人が認識しやすい形に、そして歴史に残る形にしておいたのは、誰かがやらなきゃいけないと思ったからだ。あるいは、「大衆」を溶かしてこの世界のどこかにいる貴方に届ける他の現実的な手段が思いつかなかったからだ。本稿はその存在自体が「野暮」かもしれないが、それでも私はどんなにダサくても、貴方に灯を届けたい。

では、ヒトは、 「全」 を 「全」 のまま伝え合うことはできないのだろうか。

完全に 「全」 を 「全」 のまま伝え合うには、その人と人が「一」になる必要があるのかもしれない。「一」になって 「全」 になる いのち の片割れに出会えたら、もしかしたらそれが可能かもしれないが、そんな奇跡は願っても祈っても都合よくやってこない。

だが、完全ではないとしても、ある程度の 風景 を、そのまんま 風景 で共有することはできるのではないだろうか。元来 日本 人はそのような生き方をしていた可能性は、先にも示した通りかなり高いと見ている。

世界のあらゆるところに数多の認識フィルターを配置し、それが配置されていない部分は認識フィルターを通さずに「触れる」ことができていた(あるいはその可能性を持っていた)のではないだろうか。

さらに言えば、認識フィルター自体も、 西洋 的なものとは全く異質であった可能性が高い。

例えば、世界には様々な言語があるが、「 日本 語」は未だにたくさんの謎を持つ言語であるとされている。 日本 語の中でも、「漢語」と「カタカナ」の起源は判明しているが、最も歴史の長い「和語」の起源は未だ不明である。

日本 語の大きな特徴としては、その曖昧さ(余白の多さ)にあると言われることが多い。主語無しでやりとりできるのも大きな特徴で、その分一人称の数の多さも異常である。単一民族の環境では「曖昧」な表現であっても表したいことがそのまま相手に伝わりやすかったのではないだろうか。

そうした環境では「雰囲気でやりとりする」「相手が何を言いたいのか察する」「空気を読む」というようなコミュニケーションスキルが発達し、音で表現するオノマトペも多用されるようになった。

こうした 日本 語の特徴を、認識 メディア の「圧縮率」の観点で表現してみたいと思う。

日本 では、元来世界を圧縮せずにそのまま表現することを重視する美意識(無意識)があり、それを実現するために一つの文字に複数の読み方や意味を持たせるようになったと考えられる。

例えば、伝統文化の「俳諧」などは、音のリズムや使用する文字もふまえて、どのように 風景 を 風景 のまま伝えられるかというところに主眼を置いていた。こうした「言葉」は、あくまでも認識 メディア ではあるものの、それは絵画や写真、動画などよりも「情報量は少ない」のに、「伝わる 風景 の欠損率は低い」という燃費の良さを誇っていた。「圧縮率」が非常に低いため、認識スクリーンで「展開」するのに大きなエネルギーを必要としない。

「この世界のことをどのように圧縮せずにそのまま表現できるか」を磨いていく美意識(無意識)は、その他の様々な 日本 の伝統文化からも見てとることができる。

圧縮率の高い( 虚構 性が強い) メディア を用いることは「野暮」で「趣のない」ことだとされ、どれだけ圧縮率の低い メディア に「変換するか」、そして終いには、何にも変換せずに、何も言わずして全てを伝えることはできないかと人々は考えた。

そのため、元来の 日本 人が用いていた認識スクリーンは、「変換すること」を目的としたものでしかなく、現代の「圧縮」や「展開」の精度を求めるものとは全く異質なものであったと考えられるのだ。

言葉の「圧縮率が高い」とは、 人間 が認識を通して加工したループ数が多いということである。 人間 が作った認識 メディア を何らかの目的のためにまた認識スクリーンで加工すると、その度に「圧縮」「変換」され、そのループを繰り返せば繰り返すほどその言葉(認識 メディア )の 虚構 性は強くなるとも言える。

現代では、写真、動画などの メディア 、それらを構成する聴視覚 メディア などの多くが、無数の 実行形式 の要素を使用して表現されたデジタル メディア になっている。この 実行形式 の要素量が多ければ多いほど、そしてそれが 人間 の作り出した メディア であればあるほど、その 虚構 性は強くなり、圧縮率の高い メディア となる。

こうした圧縮率の高い メディア は高い解像感で認識可能なものだが、 風景 を 風景 のまま表現するには不向きである。欠損率がとても高く、それを補うためにまた作られる新たな メディア は更に 虚構 性の高い メディア となる。

近年、多くの 日本 人がLINEなどで即時的なテキストベースのやり取りを行うようになった。圧縮率の非常に高い メディア で想いを伝え合うことで、各自が都合の良い認識の仕方で解釈できるようになった。その分感覚や感情が満たされることも多くなり、その依存度はとても高い。

しかし、その分「展開」の仕方が相手の意図したものとは異なると語弊が生じ、それによって被るネガティブな感覚や感情もより依存度の高い支配的なものとなる。SNSの誹謗中傷はその最たるものであり、ネガティブな言葉に圧縮されたものをポジティブに「展開」する認識技術は高度すぎてほとんどの人が持つことが難しい。

ましてやテキストではなく、写真や動画になるとその依存度はさらに向上する。

こうした メディア に多くの時間を使い続けることで、現代 日本 人の多くが無 氣 力な 満足 感に支配されていることはこれまでに何度も描いてきた通りだ。近年の若い子どもたちが、SNSをはじめとした情報の海に浸かり、 手触り感 のない言葉をたらふく蓄えて 満足 する癖をつけていることは、認識世界に入ってくる年齢が低年齢化していることをよく表している。今後科学技術の進化によってさらに多くの 実行形式 の要素量(容量)を必要とする メディア が一般化していけば、我々 日本 人はさらにそうしたものに依存的になっていくだろう。

近代を超克し、次の段階へ進むためには、まず 風景 をやりとりし合うコミュニケーションスキルや、その原動力となる美意識を回復させることが重要だ。

認識スクリーンに囲まれて生きる現代人にとって、それは可能なことなのだろうか。可能ではあるが、極めて難しいことなのである。

生きている間、世界に 風景 として触れているとその量に限りはない。だが、それを認識に変換すると、エネルギーを消耗し、その量がキャパに近づいてくると認識機械にバグや遅延が生じるようになる。

都会から来た若者が、 田舎 のおじいちゃんやおばあちゃんを見てこんなことを言う場面に何度も遭遇したことがある。

「どうしてそんなに体力があるんだ」

しかし、本当にそうだろうか。

田舎 のおじいちゃんやおばあちゃんはわざわざ認識する前に習慣で行動し、 風景 でやりとりをしていることが多い。だからこそ、認識技術を求めるような 虚構 的認識言語を投げつけられ過ぎると困ってしまう。

鬱や精神病で立ち上がれなかったり何もできなくなってしまう都会の人が、 田舎 のおばあちゃんがなぜ無目的的に体を動かし続けられるのか不思議に思うその答えの一部はここにある。そしてあくまでも 田舎 のおばあちゃんが「機械に代替できない」と感じる理由も、ここにあるのだ。

また現代では、関わる人の範囲があまりにも拡大し、認識スクリーンを構成する要素を世界中から受け取るようになった。以前の 日本 人が 風景 を 風景 のままやりとりできていたのは、関わる人が同じような 風景 の中で育った者たちであったからだと考えることもできる。

そんな現代で多種多様な 風景 で育った者たちと直接的なコミュニケーションを取るのは非常に難しい。とかく正確に何かを伝え合おうとすれば、認識技術を育てるしかないと考える自動化が染み付いている。それは多くの人にとってこれからの時代を生きていくにあたって非常に重要なことになるのだろうが、それだけを追求する前に、まずは目の前の人、 手触り感 のある範囲で同じ 風景 を共有している いのち との対話に根を張り、 風景 を 風景 のまま伝え合える関係性を大切にするところから、 風景 をやりとりするスキルの回復を始められないだろうか。

宮崎駿氏がとある対談でこんなことを述べている。

「とても面白いのはアニメーションの背景で『土を描け』という時に、自分の育ったところの土を描くんですよ。だから関東の人間は赤土を描くのは平気なんですけど、例えば秋田の人間に『赤土を描け』と言うと本当に嫌がる。生理的な嫌悪感があるらしい。それは実は木の雰囲気もそうですけど、松江出身の人間、九州出身の人間でみんな木立が違う。それから『夕日を描け』と言うと、自分が海辺に住んでいていつも沈む太陽を見ていた人が描くと南の海を描こうが何をしようが、それは柏崎の人間でしたが、柏崎の日没を描く。それで都会の人間は自分の夕日を持っていないんですよ。だから東京出身の美術はあまり信用出来ないんですよ。よっぽど勉強しないと自分の風土性がないから、基礎になるものがないんですよね。何でこんな話をしたかと言いますと、漫画とかアニメーションばかりを見ていると基礎になるものがなくなるんですよ。それがだから基礎がトトロじゃ困るんですよね。だって、それは綺麗だと言ってくれますけど、湿度がないでしょ?映画には。僕らはトトロの 風景 を描いてる時に、本当はムンムンして蛾がいっぱい飛んできてね、それをこう電気つけてご飯を食べてると、もう飯の上に虫がどんどん落っこってくるからお膳の位置をずらして食べたもんだとかそんな話をしながら映画を作っているんですけど、映画館の中ではエアコンが効いてて、とてもそういうのは伝わってきませんから、そういう状態で 日本 は綺麗だとか何とかっていうふうに思うのと実際に生活するっていうのは違うことなんで、やっぱりあんまり子どもの時からトトロを100回見たとかいうのはね、それもエアコンの効いた部屋で見ているというのはとってもよくないことなのではないかと勝手に思っているんです。」

このように、もしも、懐かしき 風景 を喪失し、懐かしき 景色 のみを宿した人が増えてきているのだとすると、現代の都会で育つ人々は 風景 を 風景 のままやりとりするコミュニケーションを身近な人とさえ出来なくなってきていると考えられる。そして認識世界に閉じると、どんどんとそのモチベーションさえ消えていく。

こうしたことをふまえると、 風景 を 風景 のまま伝え合うコミュニケーションスキルは、認識を飛び越えた 風景 のあるところで生活をすることによってようやく磨かれるものだと考えることができる。

現代においてこうしたコミュニケーションを回復させるための第一歩は、「言葉」にしたくないほどの体験や 風景 に出会うことだ。

一つ一つの出来事や、今貴方がいる 風景 の機微に触れ、圧倒的で圧巻なものを感じようとすることだ。

思考など超越し、圧縮も変換もしたくない、できない、させたくないと激しく思うほどのものを探しに行こう。

ゲームのような人生を捨て、冒険の人生を取り戻すのだ。

「古池や蛙とびこむ水の音」

-奥の細道 (松尾芭蕉)

-風のように生き風のように死ぬ

私は現在住んでいる岡山県の山奥に移住してくるまで、「 田舎 」と言えるような場所で長く生活したことがなかった。長年「都会( 都市 )」と呼ばれる環境で生活してきた自分が、限界集落とも言える環境に移り住み、地元の人や外から来た人、若者からお年寄りまで多くの人と関わる中で感じたことは数多くあるが、その中から四つ描いておきたいことがある。

五〇代や六〇代でも「若者」と呼ばれるような少子高齢化著しい地域では、「おばあちゃん」と接する機会は非常に多い。うちの限界集落には一人で暮らしているおばあちゃんが何人かいるし、近所を歩いていれば、おばあちゃんたちがセニアカーを数台並べて井戸端会議をしていたり、一人で腰を丸めて畑作業をしたりしている 風景 に日々出くわす。

それはそれは「おばあちゃん」の中にもいろんな人がいるものだが、「おばあちゃん」には不思議がいっぱいある。

まず、どこにそんな体力があるんだというくらい働くおばあちゃんがたくさんいる。毎日洗濯はするし、掃除も欠かさないし、動ける限りご飯も作る。身体が悪くない限りどうにも布団から起き上がれないなんてことはない。動いている様子を見ていても、「仕事」をしているという感覚も、「家事」をしているという感覚もないようだ。

規則正しい生活に「意味」や「目的」などいちいち存在しないし、考えることもない。そんなことにエネルギーを割かない。だからと言って機械的かと言えばどうにもロボットなどで代替できなさそうな雰囲気を感じてしまう。

そもそも、生物学的なメスが、生殖能力を失った後も長く生き続けるのは、ヒトと五種のハクジラだけである。閉経後の女性がヒトの歴史で果たして来た役割は非常に大きい。本稿で描いてきた 風景 に照らして考えるのならば、「おばあちゃん」は、世界を認識することにエネルギーをあまり使わなくなるのではないだろうか。認識装置を動かすときも、ほとんど反射でものすごく最小限のエネルギーでパパッと動かしている感じがするし、割ともはやそれがどうでもよさそうなのだ。おばあちゃんが持つただならぬ(意図の無い)継承力は、閉経することで「母性」が消えて生まれるある種の「奇跡」的な何かなのではないだろうか。

更に、「おばあちゃん」が長年の経験や 民藝 的な生活で育んできた「調和への 直覚 」は見過ごせない。この認識に変換することが異常に難しい「調和への 直覚 」は、 日本 人の美意識を洗練し継承していくために重要な役割を果たしてきた。急激な核家族化によって、そんな「おばあちゃん」からの継承が途絶えたことは、 日本 人を認識世界の住人にすることに大きく影響を与えたのではないだろうか。

こうした 田舎 では、「百姓」という文化が、その形や職種は違えど、いまだに受け継がれている。

この辺りでは、地域の人々の繋がりがとても強く、地域活動が毎週のようにあったり、噂は一瞬にして集落を駆け巡り、「プライベート」なんてあったものではない。ヒトが住みやすい環境や、美しい 田舎 の景観を守っていくのはあくまで人であり、こうした濃い人の繋がりがあることでようやく守られていたものがこんなにもたくさんあったのだと気が付くことが多い。

「百姓」は、こうした中で巡ってくるあらゆる「ご縁」の恩恵を受けて生きていく人々のことだと言うこともできる。「生活」と「仕事」の区分はほとんどなく、全ての「ご縁」が複雑に関係し合うため、そもそもそうした概念の必要性も低い。

人と人が深く関わるということは、当たり前のように痛みや苦しみもたくさん発生するものだ。ヒト以外の 生命 が多い環境では、 人間 がコントロールできないことが日常的に起こる。

そんな環境で 「ゆたか」 に生きていくために、人との関わりを避けることはできない。もちろん何もせず、死んだように家に引きこもっていたら、ほとんど人と関わらなくていいだろうが、何かを一生懸命にやろうとすれば必ずと言っていいほど人との関わりが生まれる。都会で暮らしている時のように、都合のいい相手とだけ関わったり、都合の悪い相手はすぐに縁を切ったりすることも難しい。「百姓」は特に、このような人と人の付き合いを強く持っておかなければ成り立たない生き方でもある。

私は、ここでたくさんの「百姓」性のある人たちの中で揉まれているうちに、一つの重要な訓戒に辿り着いた。

「行って 会って やって 話す」

これこそが「百姓」の真髄ではないかと思うほど大切なものだ。

まずは、実際に足を運ぶことの大切さだ。その人がいる場所に一体どんな 風景 があるのか、自分の身体をもってしてその全てを感じに行く精神性は「はじめの第一歩」である。

そして、実際に会うことだ。肌に触れられる範囲で、実際に会うことだ。これほどまでにオンラインでの人との繋がりが一般的になった今でも、何も変わることなく大切なことなのである。そのうち会わなくても目の前にいるようにホログラムやAR·MRの技術などが発達するかもしれないし、そもそも身体をいくつも持つようになるかもしれないが、それでも、実際に肌(物質)で触れられる距離で会ってこそやりとりできる「遥か永遠に認識できないもの」がもたらしてくれるものを 人間 がどうにかしようとすることほど野暮なことはない。

次に、一緒に身体を動かして、一緒に作業をしたり、汗をかくことだ。会うだけではなく、相手と一緒に身体を動かすことで、さらに多くの「遥か永遠に認識できないもの」が舞い、触れ、混ざり合うことができる。

そしてようやく、「気が付いたら対話が生まれている」という状況になるのだ。ここで認識に変換された言語を通して対話をしても、お互いに気体であれるような状態になっていればいるほど、そこでは 風景 をそのまんまやり取りできる可能性が高くなる。

ここまででようやく誰かの いのち と向き合う準備が整うのだ。これは人と人( いのち と いのち )が関わっていく上での基礎中の基礎であるが、現代の子どもたちの行動や思考からすっぽり抜け落ち始めているものでもある。

また、この「行って 会って やって 話す」の訓戒は、人が「気体」の状態であるために非常に重要なことでもある。

認識スクリーンに囲まれたり夢中になったりしている人は、無意識のうちに会わない相手を「固体」状態に勝手に変換してしまいがちだ。しかし、「行って 会って やって 話す」と、予測不可能なことが発生する可能性が高くなる。そうなると、愛情が生まれ育まれたり、「超越」や「融解・抱擁・輝化」が起こりやすくなったりする。

だからと言ってただ単に「行って 会って やって 話す」をすれば毎度毎度「気体」に変わるかといえば必ずしもそうではない。「行って 会って やって 話す」時は、お互いに可能な限り「気体」状態で行くことが重要になる。そのためには極力会う前に「思考」して固体化してしまわないようにすることだ。また、相手がそのように心がけた人であれば、それだけ予測不可能なことが起こりやすくなるということでもある。

「固体」状態のものを「気体」にすることは即ち「許し」そのものでもある。「日本的父性」における「許し」については「当たり前と許し」の章で後述しているが、「百姓」は「許し」の力を持ってこそ、 いのち と関わる基礎の基礎を持ち続けることができるのだ。

そしてこの「百姓」の持つ「許し」の本質は、「風」的感覚に近いという話について深堀してみよう。

「 田舎 に来て、村八分にされた」とか、そういう話をよく耳にするせいで、私もコロナ禍での移住で随分気を遣った。だが、こちらで様々な人に関わって生活をしている中で、だんだんと分かってきたのは、「被害者が生まれて、ようやく加害者が生まれる」という構造があまりにも多いということだった。

こちらの人たちは、結構容赦なく言いたいことを言ったり、聞きたいことを聞いたりする人が多い。中には溜めて溜めて一気に言ったり、本人のいないところで噂話をしたり、悪口を言ったりする人も本当に多い。大地に根ざした生活では、「 人間 関係で苦痛を生まない最適解」を導き出すような器用で高尚な認識技術や正義感は育まれにくいのだろう。

私も移住してから間もない頃は、そうした場面に出くわす度にとてもストレスが溜まった。しかしだんだんと気が付いてきたのは、僕がこれまで生きてきた中で接してきた「悪口」や「陰口」とは、なんだかその様態が違うということである。「言葉」をそのまんま認識スクリーンを通して理解していると随分ストレスが溜まるのだが、そもそもここらの人はそれが重要であるという前提を持って話をしていない。

この 風景 をうまく表すとすると、彼らは「風」のように悪口を言う、と言えるだろう。ものすごく強くて痛い風が吹くときもあるが、あくまでそれは風であり、気が付いた時には止んでいるものなのである。そのくらいデタラメな軽い感覚で、彼らは悪口だって簡単に口にする。

だから都会で生きてきた「社会」の常識的感覚を持ってこの環境に入って、この「風」的感覚に気がつくことができなければ、だんだんと「被害者」になってしまうのだ。母性といじめの関係性のところでも前述したが、自分を「被害者」と認識し始めた人は、誰かを知らぬ間に「加害者」にする。

だが本来は、 田舎 のあれやこれやに「加害者」や「被害者」といった概念はあまり現れない。事故や怪我であってもそうした言葉はなかなか飛び交わない。たいがいのことがあらゆるものの影響を受けて起こることは当たり前だし、誰かの言葉もこの世界のどこかで実際に吹いた風の一つでしかないのだろう。

だから、「×」だと言ったからといってその人全てが永遠に「×」で規定されることなんてないし、ちゃんと気体になって「行って 会って やって 話す」をし続ければ、村八分なんてある種のパニック状態の時以外はまず起こることも無い。

このような「風」のように悪口が飛び交う環境が「良い」とか「悪い」とか言いたいのではなく、こうした気体性の「風」的な感覚の重要性はこれまでにも示した通りで、「 氣 」の飛び交う風通しの良い環境に繋がっている可能性が高いのだ。

こちらに来てから、何度か関わりのある人が亡くなった。こうした 田舎 では、もう今や人が生まれることは少なく、人が死んでばかりである。

こちらで様々な「死」に触れる中で、「死」の感じ方がここの環境と「都会」ではだいぶ異なっているように感じることが多々あった。

「 田舎 」であろうが「都会」であろうが、「死」は確かに悲しいものだが、あくまで日常の一部としての「死」に近い雰囲気がある。痛みや苦しみ、悲しみは尋常で無いものがあるが、あくまでそれも「大いなるもの」の一部であり、決して「死」がゴールになることはない。それは「 田舎 」の人々がただ「死ぬ人の数が多くて慣れたから」という話ではない。

恐らくそれは、「生」と「死」が日々の中で溢れかえっている環境で生活しているからだと考えることができる。

「安心安全」を志向して作られた環境の範囲が狭く、予測困難なことが起こりやすいため、「死」を感じるような危険な体験をする機会も多い。

また、例えば 日本 中にある山々を守り、受け継いできた林業は、自分の生前と死後を繋ぐ仕事だとも言える。そのような自分の一生を飛び越えたものに費やす時間も、日常生活に溢れていたのではないだろうか。

ヒトのみならず、たくさんの生きものが今この瞬間も自分の手の届くところで「生」き、そして「死」んでいる。そうした、あらゆるいのちのおかげさまで、私たちは生きることができている。

あらゆる「 生命 」を守ることはできなくても、あらゆる いのち と生きることはできる。ここらでは、変に認識変換することもなく、ただ生きているだけで、あらゆる いのち と生きることができるのである。

また、こうした気体性の場所では、「 意思 」よりも「現れる」ものの方が重く、受け止められやすい。「 意思 」なくぽっと出た言葉や行動が、その人の普段、本性、生活及び「生き様」を表していると皆きっと体験を通して感じるが故に、後でどんな言い訳をしようと、それはあまり力を持たない。この 直覚 はつまり、この大地で長い長い歴史をかけて人々が紡いできた「 民藝 性」の賜物なのだろう。

こうした「 田舎 」に住むことで感じた気付きは、「風のように生き風のように死ぬ」という描き方がしっくり来るような、「気体」であることの重要性を感じさせてくれるものであった。

それは人生を「ゲーム」ではなく、「冒険」して生きていくということでもある。勿論「冒険」の途中では、「ゲーム」をいくら嗜んでもきっと 「ゆたかさ」 に溢れているだろう。

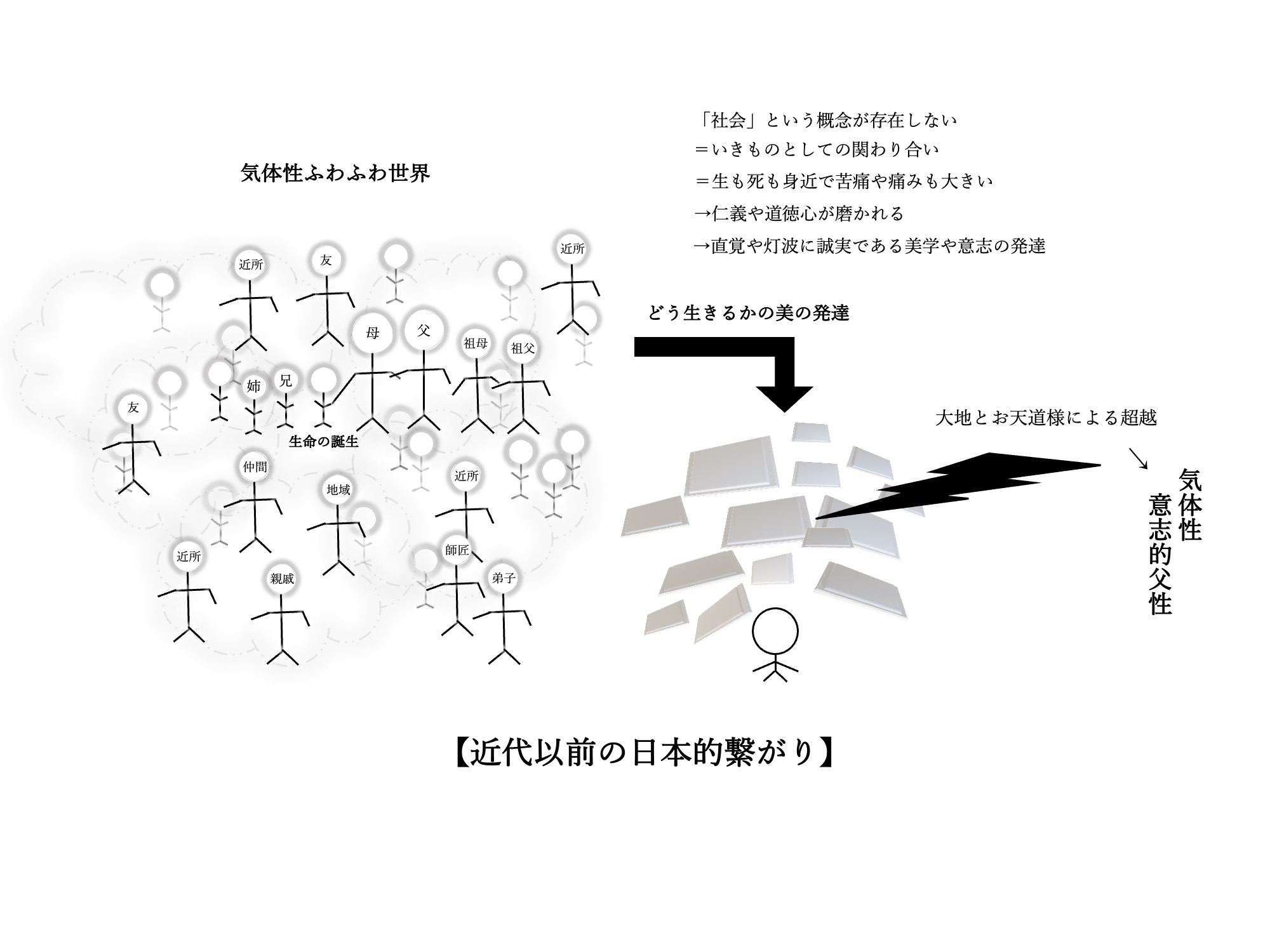

「風のように生き風のように死ぬ」感覚は、「日本的父性」を体現していくための基礎となるものでもあり、それはあくまで近代によって削ぎ落としてきた部分に隠れていた 「ゆたかさ」 の源流なのだ。( 「図10:近代以前の日本的繋がり」 )

だが、現代の 田舎 の多くはこうした特徴が悪い方に働き、最早「 地獄 」と化している側面もある。

田舎 では、日常の大半があくまでも個人戦で成り立っているが、その一方で風のように条件が揃えばどんどん周りに干渉(手助け)をする側面もある。そんな地域で、「社会」に染まったおじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさん、移住者などもそうでない人もグチャグチャになって暮らしているような環境は、時折「 地獄 」を生み出している。

「社会」に染まった人たちは、縁を切ることも認識的に行えるようになってしまっている。あらゆるものが「風」のような状況がポジティブに働くには、「日本的父性」の 発露 や憧憬が必要だが、そうしたものを持たずに安易に縁を切れる人が多い 田舎 は、純粋に生きる 生命 が死に易い「 地獄 」と化しているのだ。

どれだけ脱 人間 をして、あらゆる いのち と溶け合って生きていても、時折体感するそうした 人間 の認識的破壊行為は、極限の「やるせなさ」を生み出してしまうことがあるのである。

「一身ヲ修ムレバ一家治マリ、一家治マレバ一村治マリ、一村治マレバ一国治マリ、一国治マレバ天下治マル。

故ニ自他ノ差別ナク、上下一致シテ仁ヲ以テ心ト為シ、義ヲ以テ事ト為シ、礼ヲ以テ法ト為シ、

智ヲ以テ術ト為シ、信ヲ以テ約ト為セバ、其ノ徳必ズ天下ニ溢レン。」

-『二宮尊徳全集』第10巻「教訓書」 二宮尊徳著

(つづく)