11.第三章「大地性と日本的父性」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

さて、ここまでの章では デカルトパラダイム から、近年の ベイトソンパラダイム まで、 西洋 的な認識的観念を元にして生まれる有象無象を全て簡単なイメージで図式化して捉える 脱構築 を図ってきた。

漠然としたしっくり感と、どうしても認識的に思考してしまう自分自身に戸惑いを覚え始めた人がもしいるのなら、それはすごいことである。もしかすると全く自分事として考えられなかった方も多いかもしれない。

また、ここまででようやく、「社会」の様々なところで目にする自己啓発的な「父性」の限界性から抜けて、「日本的父性」に触れていくための最低限の前提を共有することができた。本稿の 風景 がその戸惑いの心を支える大地となって、その上にどんな木を立て、どんな草を生やし、どんな花を咲かせられるかは、我々が遺せる希望なのだということを、この世界の片隅の誰か一人にでも伝わることを祈って、さぁ、いよいよここから「日本的父性」の 風景 を描いていきたいと思う。

目次

-日本的自然観

「日本的父性」という言葉を使うからには、まずは 日本 の歴史や風土の中から生まれたものや、醸成、洗練されてきたものたちに目を向けていきたいと思う。

まず、日本 人は、 「全」 の中の「一」、「一」の中の 「全」 として生きている感覚を持っていたと言われることが多い。

「全」 と「一」とは一体何のことかと思われる方もいるかもしれないが、これは認識的観念ではなく、動的な風景の描写である。つまり解説や定義を作ることが難しく、そんな野暮なことはないとも言える。あえて 「全」 の中の「一」、「一」の中の 「全」 を言い換えるならば、「遥か無限に広がる大いなるものの中の いのち 、それは遥か無限に広がってゆくもの」という言い方もできるだろう。すごく野暮な言い方をすれば、「この世界の全てのものから宇宙を感じられる。」といった表現になるだろうか。

ちなみに、この世界の何らかの「一」から 「全」 を直覚する瞬間を、本稿では「 物化 」と呼んでいる。

これまでに様々な近代概念を見てきたが、実は「自然」という言葉も明治時代後期から現在の意味合いで使われるようになった新しい概念である。

ちなみに江戸時代までの「自然」は「おのずと」や「万一」という副詞として使われていた。「自然」という語の登場について、相良亨は「山川草木をおのずからそこにあったものとして捉えていたからNatureの翻訳語が自然となったのだろう」 [27] と語っている。

昭和生まれの辞書では、「自然」は「 人間 を含め、山川・草木・動物など天地間の万物」 [28] となっているのに対して、平成生まれの辞書では「1天体、山川草木、動物など 人間 社会をとりまき、 人間 となんらかの意味で対立するすべてのもの。2広義では 人間 そのものを含むことがある」 [29] となっている。かつての 日本 人の思考の中にはほとんどなかった「 人間 を自然と対立させて考える」という 西洋 的な自然観が近代を通して広がってゆき、今や「人も自然の一部」という元来の日本的自然観よりも優位になったと考えることができるだろう。

日本 は、その地理的な特性と気候から生まれる多様で 豊か な「自然」環境を有している。北海道の寒冷な気候から沖縄の亜熱帯気候まで幅広い気候帯を含み、四季があり、それぞれの地域が独自の環境を形成している。国全体が海に囲まれ、火山や山脈、森林や川などがたくさんあり、無数の「生」と「死」の歴史が多様な生態系と 風景 を作り出している。

こうした環境に恩恵を預かり、その一部として溶け込んで生きてきた 日本 人は周囲の「自然」環境について、それらを総じて客観的(認識的)に圧縮変換するということに底知れぬ違和感を感じたのではないだろうか。

日本 の「自然」環境は、ヒトにとっての厳しさも持っている。地震や台風、洪水、火山噴火などの自然災害が頻繁に発生し、これらの災害は、人々の生活に大きな影響を与え、時には甚大な被害を与えてたくさんの 生命 を奪ってきた。水が 豊か にある反面、病害や冷害、虫害も発生しやすく、作物が不足して全国的な飢餓に陥ることも何度もあった。

日本 には昔から「お天道様」という言葉がある。歴史の授業で必ず習う「卑弥呼」も、雨を降らせることができたとか、災害から人々を守ったとか、様々な言い伝えがあるが、 日本 では昔から人がどうにもできない「大いなるもの」への畏敬や感謝が人々の心に根付き、卑弥呼をはじめ、そうした「大いなるもの」に大きな影響を与えられる「かもしれない」存在を、有難い存在と捉える文化が根付いてきた。

「お天道様」は 西洋 の「神」的概念とは少し違った概念であり、この世界にちゃんと「あるもの(「一」)」から広がっていく「あるもの(「全」)」であるという特徴がある。人々の生活に根ざしていて日々実感のあるものが「お天道様」であり、それは信じるとか信じないとかの域を簡単に超越した「ただただそうであるもの」即是「環境」即是「歴史」即是「永遠」即是「今」即是 「全」 即是「 いのち 」そのものとの「対話(共生)」であると言えるのではないだろうか。

こうした「お天道様」的な「大いなるもの(ただただそうであるもの)」は、 日本 人に「日本的父性」の萌芽を失わせないことに貢献し続けてきた。

「お天道様」は、「 人間 」の認識などは遥かに飛び越えて、「生」や「死」さえも飛び越えていく「超越」の力を当たり前のように宿していた。その大いなるものの循環的特性と、無常なる変動の機微は、 人間 が作り上げた認識スクリーンを日々「融解・抱擁・輝化」させ、 いのち を隠す余裕を 与えなかった 。

そうした、日々の小さな「超越」を「許す」ことになんの躊躇いもなかったのが「お天道様」の姿であり、人々は「お天道様」に畏敬や感謝を持つのと同じように、その「父性」的な力にも畏敬や感謝を抱くようになったのではないだろうか。

日本 人は決して「お天道様」を圧縮変換して平面スクリーンに映し出して認識的理解に落として 満足 することはなかったし、あったとしても愚か者として貶され、そうした人が真っ先に痛い目に遭う童話や物語はたくさん創られてきた。そんな「お天道様」をそのまんま、あるがまんまにそこにあるものとして感じるに過ぎなかったのだ。

そして、万物を包み込む「お天道様」は、究極の「大丈夫」とも言える存在だ。

一方、我々「ヒト」は感情や欲望を持ち、無意識のうちに「認識」を育んでいく。そうした特性は いのち を飲み込むほどの力を持つがゆえに、痛みや苦しみを背負う覚悟が重要となる。そしてその先にあるのが、ヒトの「ぬくもり」を宿す「大丈夫」の姿なのだ。

“Meanwhile, let us have a sip of tea. The afternoon glow is brightening the bamboos,

the fountains are bubbling with delight, the soughing of the pines is heard in our kettle.

Let us dream of evanescence, and linger in the beautiful foolishness of things.”

-岡倉天心『茶の本』

-日本的認識観

日本 の自然環境が長い時間をかけて育んできた、「ヒトの力を遥かに超えた『大いなるもの』の恩恵の中で生きる」という日本的自然観は、 日本 独自の 「生の原動力」 の源泉となってきた。

それは、「世界をどう認識するか」ではなく、「この一生を、日々を、どう生きるか」というところに根ざしていたと言えるのではないだろうか。

この「どう生きるか」が 「生の原動力」 となっている可能性については、多くの 日本 の伝統的な文化や暮らし方などから見てとることができる。歴史のあるもの、受け継がれてきたものに触れ、身体を用いて没頭すると、そうした感覚に行き着くことが多い。

ちなみに、認識論層の方々は、この話を聞くと、「生の原動力がどう生きるかにあるってことは、「どう生きるかを決めたり、想像して、その通りに生きれたら、悦びが得られるってこと?」という風に考える方が多いが、決してそういうことではない。それは、認識を介在することが前提となっているため、「どう認識して生きるか」という 西洋 的な 「生の原動力」 の話に吸収されてしまっている。

「この一生を、日々を、どう生きるか」という、ただ、それだけなのである。それを特別認識する必要などない。もっと具体的で、現実に起こる事象、瞬間、ただそれだけなのである。究極言えば、ただ、生きる、だけでも、どれほど悦びがあるのか、という話である。

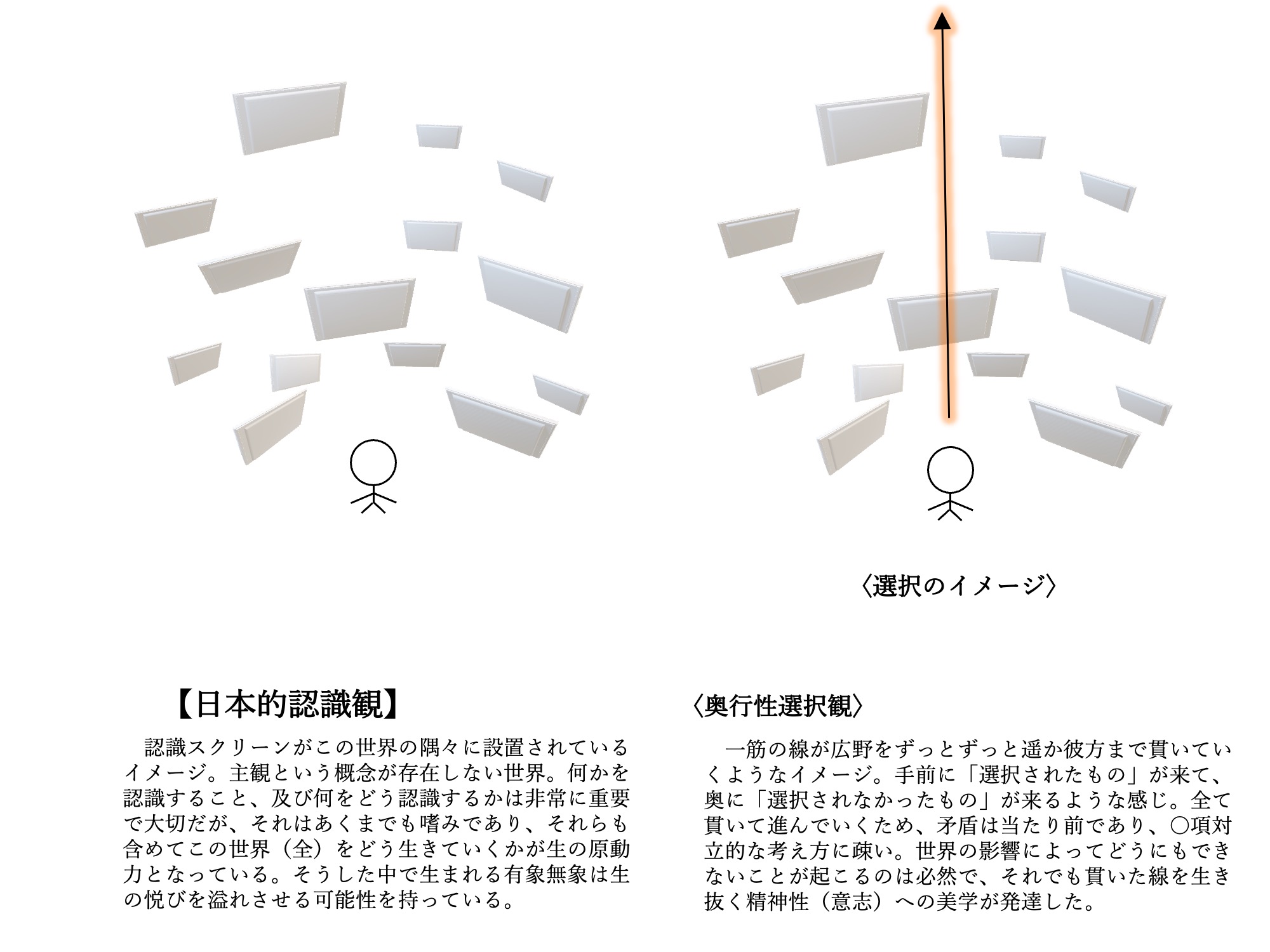

この 日本 独自の 「生の原動力」 は、もちろん 日本 独自の認識レイアウト(イメージ)を育ててきた。それは、先ほども一度述べた通り、何か一つの認識スクリーンに囲われるというよりは、無数の認識スクリーンを世界の隅々に据えているような図で描くと、最も適切に表現できると考えられる。( 「図8:日本的認識観」 下図)これもあくまでイメージであり、その認識スクリーンの形や色にこだわりは無く、ここで重要なのは「全体を囲われていない」ということだけである。

このように描いてみると、 日本 人にとっては、「主観」という概念が存在しなかったことがよく分かる。

また、このような認識世界の存在しない生き方では、何かを選択することはこの世界に一本の筋を通すイメージに近かったのではないだろうか。

生き延びてきた自然環境や歴史、人類史が全く異なるのだから、 日本 的な 「生の原動力」 が、 西洋 的な 「生の原動力」 とは全く異質なものであるのも当然なのではないだろうか。

第二章でも見た通り、長い歴史をかけて継承されてきた 「生の原動力」 が完全に無視されるようになった現代「社会」では、 「いのちとの乖離」 によってたくさんの負の連鎖が生み出されている。その流れに付随して生まれるたくさんの問題の断片たちを、第一章と第二章では描いてきた。

たくさんの現代 日本 人が「幸福」になることが人生における意味や目的であると無自覚のうちに思い込んでおり、一体何が「幸福」なのか、そもそも「幸福」とは何か、どうしたら「幸福」になれるのか、という思考を続けている人がたくさんいる。

スポーツやテレビゲームのように「ゲーム」だと認識できるものは、「ゲーム」をプレーしていると感じられるのに、「幸福」を追いかけることを人々は「ゲーム」だと感じられない。誰がルールを作ったのかもわからない「ゲーム」を、いつの間にかプレーして死んでいくことになっている。

例えば、「サッカーはなぜ手を使っちゃいけないのか。」という問いに対して、「そっちの方が面白いから。そういうゲームだから。」と思える人は多いのではないだろうか。だが、もしも生まれた時から「サッカーのルール」=「人生のルール」であった場合、あなたはそんな素朴な疑問を持てる自信はあるだろうか。「なんで手を使っちゃいけないの?あるのに。使えるのに。」と。そう、今、ほとんどの人が、気がついた時にはそんな疑問を「幸福」に対しては抱けなくなっているのだ。

「ありがたき幸せ」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「幸せ」=「幸福」という概念の無かった時代に、この言葉が本当に使われていたのだろうか。このよく知られている言葉も、実は現代的な意味合いに変換されたものなのだ。元来この言葉は、「有り難き仕合わせ(為合せ)」という書き方が適していた。滅多にない巡り合わせに感謝するという、そんな意味合いだったのだ。また、多くの場合「幸福」や「幸せ」のように主観的起点を持つ言葉は無く、「大いなるもの」を前提としたあらゆるご縁に感謝する「幸い(さいわい)」という言葉が用いられていた。それはとても「ゆたか」で風通しの良い、遥か彼方まで広がってゆく有象無象と共にある誠実性への表れだとも言える。

「なんで幸福になること、幸福を味わうことがそんなに大事なの?ただ、生きてるだけなのに。こんなにたくさんの悦びや有象無象が、日々、溢れているのに。」

数百年前の日本人が現代の日本人を見たら、そんな素朴な疑問を抱くのではないだろうか。

それが「幸福」でなかったとしても、そのように「ゲーム」の道具とも言える虚構化した近代概念や、認識的な意味や目的に支配されている人に、素朴な疑問をあなたは抱けるだろうか。

ただ、生きてるだけなのに。と。

本来の 日本 人の 「生の原動力」 とは無関係な「 人間 」としての 「豊かさ」 は、 西洋 的には「 いきもの 」としての 「ゆたかさ」 と重なるかもしれないが、 日本 的には「 いきもの 」としての 「ゆたかさ」 とは全く相関がない。

生後の環境要因によって認識レイアウトさえも捻じ曲げられ、認識に支配されるようになった 日本 人は、 いきもの としての 悦び 、 いのち の 悦び を感じることもなくなり、「 人間 」としての 「豊かさ」 の アヘン に取り憑かれてそれを追いかけ続けるしかなくなっている。

これらはすべて無自覚のうちに行われており、認識世界に閉じこもった人々は、その外側の世界について語られても実感や 直覚 を得られない。そのため、「もしそれが本当なら大変だ」とは思っても、本 氣 でそれを変えようとする 意志 は湧いてこないのだ。

天是天地是地 山是山水是水

-雲門文偃『雲門広録』

-透過度と直覚

もしも、認識スクリーンに囲まれずに、そのまんま世界( 「全」 )に触れられるとしたら、それは一体どのような感じなのだろうか。

認識世界の外側を 「全」 と表現すると、 「全」 にそのまんま触れるとは、一体どういうことなのだろうか。

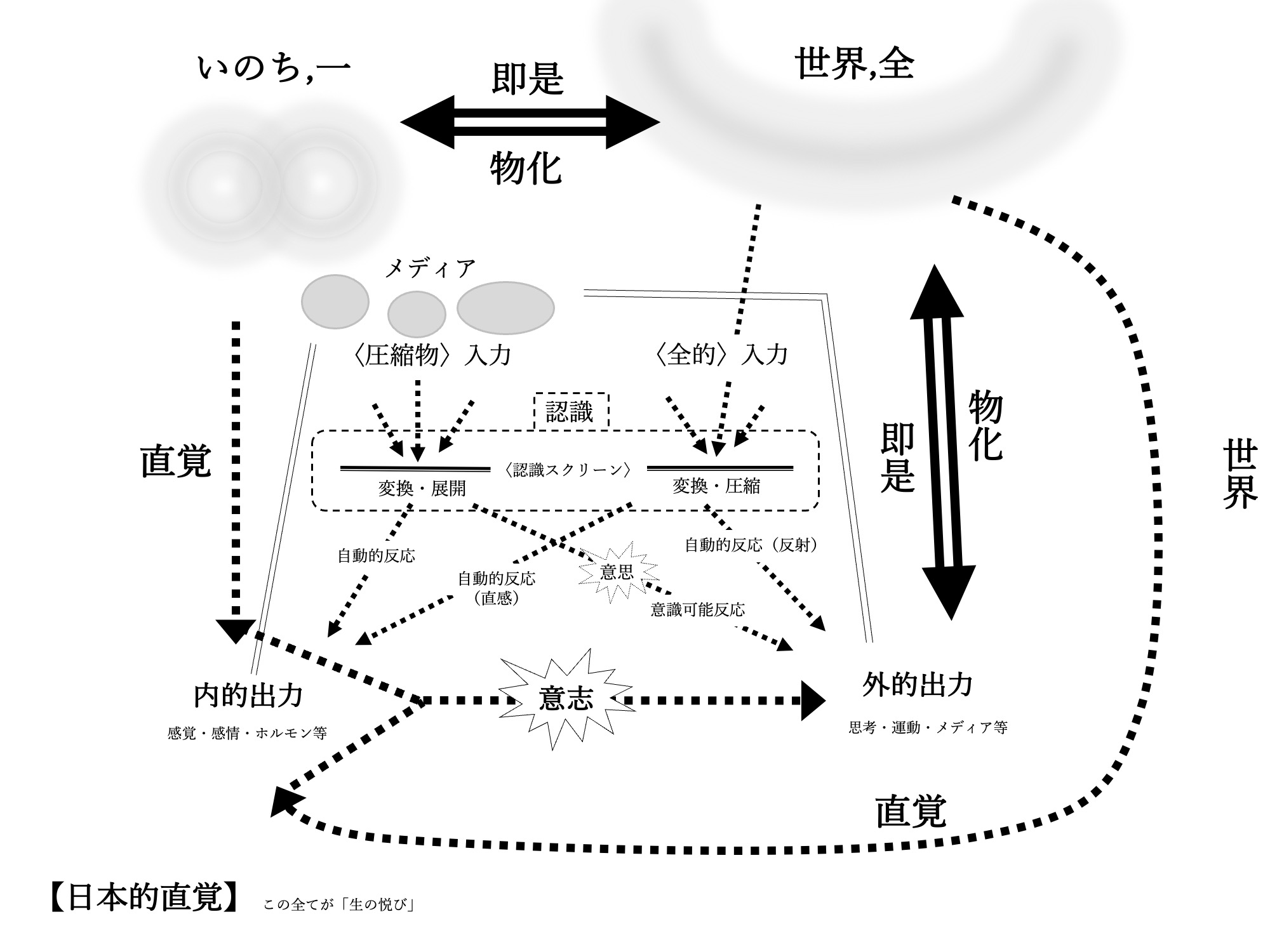

本稿では、「全即是一」から発せられるものを、そのまんま受け取ることを「 直覚 する」と呼ぶことにする。

「 直覚 」とは、認識的なもの以外のことも含める概念であり、認識していなくても受け取っている「何か」があるのではないかという 実感的仮定 の上に成り立っている。

それは海外の言葉で言えば「神からの啓示」と表現したり、日本的な言葉で言えば、「天の思し召し」といった言葉で表現されるような出来事の、一部にはあるのではないだろうか。

特に日本人は、「直覚」をしたことに関しては、認識的な言葉や説明に圧縮変換することに強い抵抗感を感じやすい。それはとても「失礼」であり、「野暮」であるような気がしてならないからだ。好き勝手に認識的に変換展開されて、勘違いされたり誤解されたりすることが、「全」や「一」に対してそこはかとなく「失礼」だと感じるのだ。

日本 人にとって 「全」 が最も 「ゆたか」 だと表現するならば、何の圧縮も変換もされていない直覚は、同じく最も 「ゆたか」 なものだと言える。

認識スクリーンに囲われずに生きる 日本 人にとって、 直覚 が運んでくる 「ゆたかさ」 に比べたら 「豊かさ」 なんぞはこの世界の片隅の素敵な「 悦び 」の一つでしかないのだ。 「ゆたかさ」 を 「豊かさ」 に変換するのは 「全」 からすればどこまでいっても野暮なことだと直覚できる。できる限りの メディア に変換するのはあくまでも「嗜み」であって、それ以上の話にするのは気持ち悪くて くだらない ことでしかない。

また、背景に 風景 ( 「全」 )を受け取れない( 手触り感 のない)くらいにまで圧縮された認識は、 いのち に不誠実なものであって、趣の欠片もなく、気持ちの悪い くだらない ものだと直覚するのである。

だが、認識スクリーンに囲まれた時点で、そうした直覚も受け取れなくなり、 透過度 が0になると、もう実感を伴って想像することもできなくなる。

東洋の宗教、特に仏教でよく見られる「あらゆるものを削ぎ落とした先に開かれる世界」という感覚は、認識スクリーンを溶かすことで 「全」 に直接触れられるようになり、それが非常に 「ゆたか」 であることを示唆しているとも解釈できる。

こうしたことを表す教えが宗教以外にも 日本 には数多存在している。本稿なりの描き方をすれば、 直覚 が 物化 をもたらす力を持つのは勿論のこと、 直覚 は「 いのち からの信号」だと言うこともできるだろう。( 「図9:日本的直覚」 )

だが、現代において、人々の認識レイアウトが 西洋 的な球体に画一化されているとすれば、ほとんどの人が直接 「全」 に触れられなくなったということである。認識スクリーンに囲まれ、 「全」 に直接触れられなくなった者たちが 「全」 からの「直覚」を受け取るには、認識スクリーンの 透過度 を上げる以外に方法はない。つまり、認識スクリーンの 透過度 が下がるにつれて、受け取れる直覚の量(可能性)は減っていくということでもある( 「図5:球体スクリーンの透過度」 )。

認識スクリーンの 透過度 が下がるにつれ、 「ゆたかさ」 への関心は知らぬ間に失われていく。いずれ「 全 からの信号」である直覚はほとんど届かなくなり、どんどん外側の世界 「全」 に無関心になって、 直覚 する可能性は少なくなっていく。

「 人間 」としてどんなに 「豊か」 でも、「 全 からの信号」即是「 いのち からの信号」を受け取れなくなって「 いきもの 」として 「ゆたか」 でなくなった 日本 人たちは、その影響が心身の健康にどうしても表れ始める。しかし、それさえも認識で掻き消していくようになる。これらの症状は、鬱や 躁鬱 の増加にも一部表れているが、総じて「 氣 力」の低下として顕著に現れやすい。「意味」や「目的」もなく湧いてくる「 氣 」が枯渇してくるのだ。

そうした関連で求められる 病名ラベル は日々増え続け、たくさんの人の いのち の叫びが生み出す不安を掻き消す道具になっている。

認識スクリーンの 透過度 が下がる過渡期には、 いのち が時折叫び声をあげることがあるだろう。そうした いのち の力によって直覚を感じたとしても、現代の多くの人が暮らす環境にはそれを掻き消す快楽的騒音しか存在しない。直覚は風のようなものなので、重くぶつかってくるものではなく、さっと吹き抜けていくものなのだ。それゆえ見逃すのも容易いのだ。

色即是空、空即是色

-『般若心経』

-奇跡のような

実は、地球上の国々の中で、これほど民族移動の機会が少なく、単一民族で歴史を紡いできた場所は無いに等しい。海に囲まれ、古代の大陸や南方からの移民を除けば、それ以降は比較的均質な民族構成を維持してきた。

そんな 日本 という国の「 生 の原動力」について、地球を覆い尽くしたグローバリズムの近代思想からの解脱を前提として見つめ直していくことは、極めて重要なことなのではないだろうか。

だが、ここまでにも述べてきたように、現代の多くの人にとってそれは不可能に近いことなのである。

認識スクリーンに囲まれずに生きていくということは、とてもサバイバルなことである。「全」から 直覚 する痛みや苦しみは、とても生々しく、確かなものである。身体に直接的な影響を与えてくる。そんな生々しい痛みや苦しみもまた、認識の変化でやり過ごすことに違和感を感じさせてくるのである。

ということは、そんなものさえも「融解・抱擁・輝化」する力を育む文化や教育、美学が生み出されていく。こうした無数の、人々の営みの中に眠る「いのち」の機微、「生」と「死」の織り成す有象無象、連綿と続く自然環境による脱構築を抱き締めて紡がれてきた歴史、侘びて寂びて、そうして育まれてきた非認識的な美学こそが、本稿で「日本的父性」と呼ぶものの正体なのではないだろうか。

「怒り」などを際限なく湧出させる何らかの認識に飲み込まれて、誰かを殺したり、何かを破壊したり、「悲しみ」や「苦しみ」などを回避するためになんらか思想を信じて分厚い認識で自分を覆い尽くしてみたり、「富」や「名声」、「欲望」や「感情」を満たしてくれるものに夢中になったり、「たよりないもの」たちの歯を食いしばって生きてきた歴史が、また自然環境によって「超越」させられる。誰かがどんなに いのち や環境に牙を剥いても、いつかはまた恵みを運んでくれる「大いなるもの」に、人々は「許し」の姿への憧憬を直覚させれずにはいられなかった。

そんな繰り返しは、「超越」「許し」「大丈夫」そのどれも欠けずに抱き締めて大地に立つ姿への「美学」をこの世界にふわふわと輝化させた。その非認識的な「美学」は人々の心の奥底に確かに宿り、日常の小さな行動から文化や作品に至るまで、あらゆる「一」の基盤(「大地」)となって働いてきたのではないだろうか。

「大地」に根ざし、「大いなるもの」の中の「一」として生きる環境では、ただ生きているだけで豊かに「氣」は湧出し、思いっきり息をして、生きていられたのではないだろうか。

それでも、そしてそれだけ、ネガティブなことは生々しくたくさん起こる。多くの人がそれに飲み込まれたり、何かでかき消そうとしたりするが、それでも「超越」「許し」をもたらし、「大丈夫」でいてくれる「お天道様」や「大いなるもの」「全」のおかげで、そんな思いっきり息のできる環境は守られると直覚できていた。

だからこそ、どんなに「痛くても」「苦しくても」「悲しくても」、それでも「融解・抱擁・輝化」させていく姿、「生き様」を体現することは、人々にも遥かなる「 いのち の悦び」を感じさせていた。そして周りにそんな姿があれば、畏敬や憧憬の念を感じていたはずなのだ。常に非意図的にではあったが、「超越」「許し」「大丈夫」の風景は尊重され、大切にされていたはずなのだ。

みんながみんなそれを常に実現できるわけでもないし、人には人の役割や個人差があって、一概に一括りにして全員を規定することはなく、それでも無数のいのちの機微が、何度も何度も蠢いて醸成した結果としての、この奇跡のようなふわふわしたものの存在を、強く深く 直覚 せずにはいられないのである。

敬天愛人

– 西郷隆盛

(つづく)