10.第二章「近代の守破離」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

目次

-母性のディストピア

「終わらない戦争」

さて、ここまで描いてきたように、我々はいつからか知らぬ間に認識世界を生きるようになっており、そこへ引き摺り込むための「 沼 」が我々を取り囲んでいることを想像していただけただろうか。

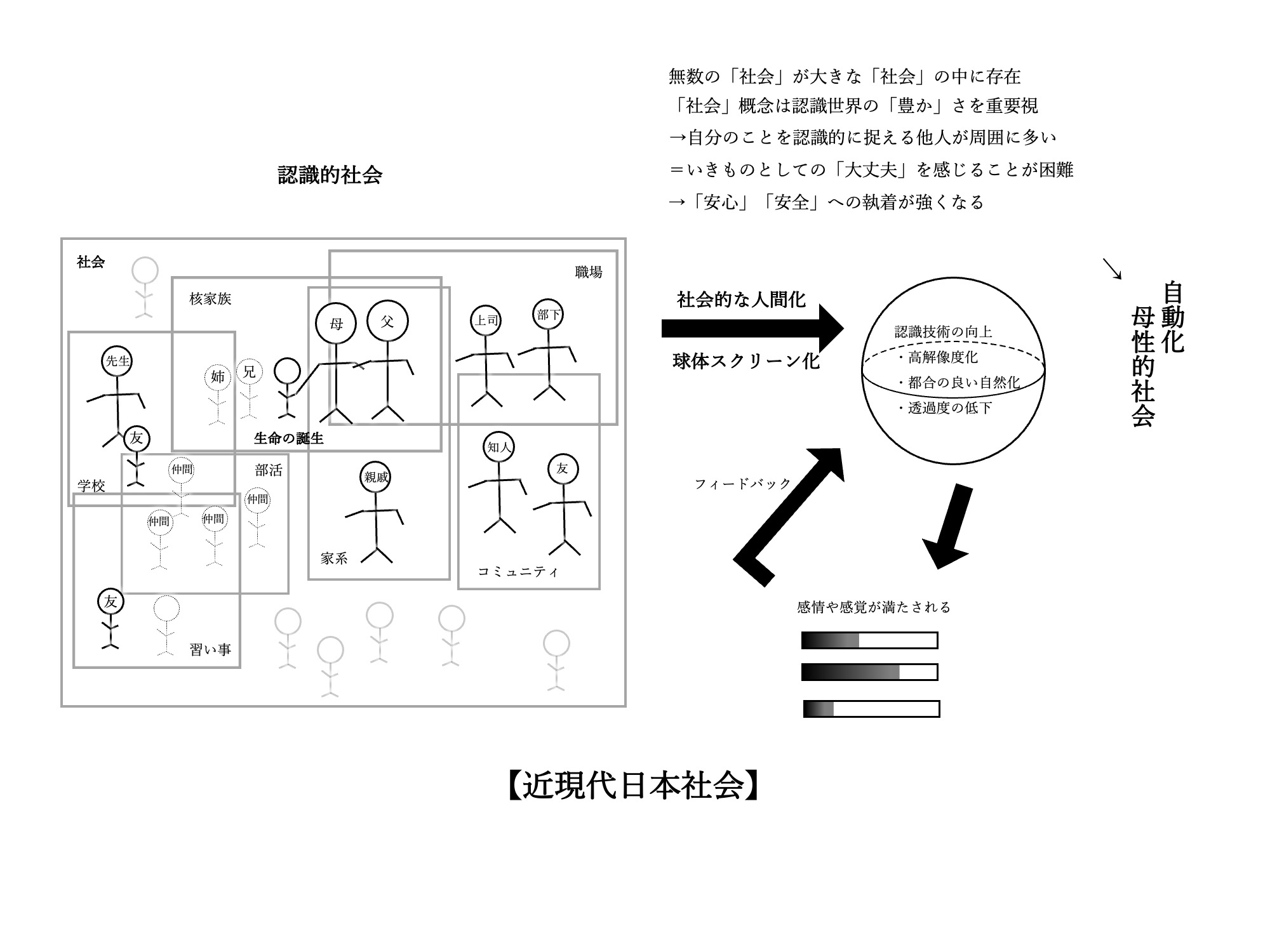

このような流れの中で、いつからか「父性」に人々は無関心になり、第一章で描いたような「母性」ばかりが蔓延る「社会」が生み出された( 「図0:苦しみの連鎖」 )。

「社会」の 「豊かさ」 は いきもの としての生の原動力に根ざした 「ゆたかさ」 を無視し、こうした 「いのちとの乖離」 が生み出す苦しみや、日々生まれ出るネガティブな感情や感覚は、より認識技術の 向上 に人々を駆り立てる。

そうして磨かれた認識技術は「自然洗脳」を生み出し、「母性」的な「 共感 」や「 同情 」は無意識の間に「いじめ」を生み出す。

大切な人が「母性」的な没入で、 「ゆたかさ」 を失っていくという体験に遭遇した時、人は いきもの としての「やるせなさ」を覚える。より大切な人であればるほど、その「やるせなさ」の「 地獄 」は圧倒的なものになる。

認識世界を生きる人ばかりの「社会」で生まれる極限の「やるせなさ」は、 人の 生命 を奪う力さえ持つ 。それは他殺かもしれないし、自殺かもしれない。大切な人を「自然洗脳」した「意味」や「人」に恨みを持てば、他殺に走るかもしれないし、そういった「意味を肯定している人」や、「そういった人を肯定している人」に恨みの矛先が向けば、特定の人のみならず無差別殺人に走るかもしれない。あるいは、痛みに飲み込まれたり、大切な人を失って、生きることがつまらなくなったり、こうした苦しみが連鎖しループし続けていることを知って「恨みを持つこと」自体が馬鹿馬鹿しくなれば、その人は自殺に走るかもしれない。

「この連鎖の中のどこに恨みを集中させるか」、または「この社会自体に絶望するか」は、人の想像力などによるところなのである。

2022年には、ある人の母親が宗教に洗脳され、その絶望から自殺を試みるが死ねず、兄が自殺し、家庭が崩壊した末に、その宗教と元首相が繋がっていると考えて、殺害してしまうという事件が発生した。こんな大きな事件にはならなくても、こうした小さな小さな戦争のような復讐の惨劇は、実は身近なところに溢れかえっているのだ。この連鎖に「母性」が大きな影響を与えていることは第一章でも見た通りだ。

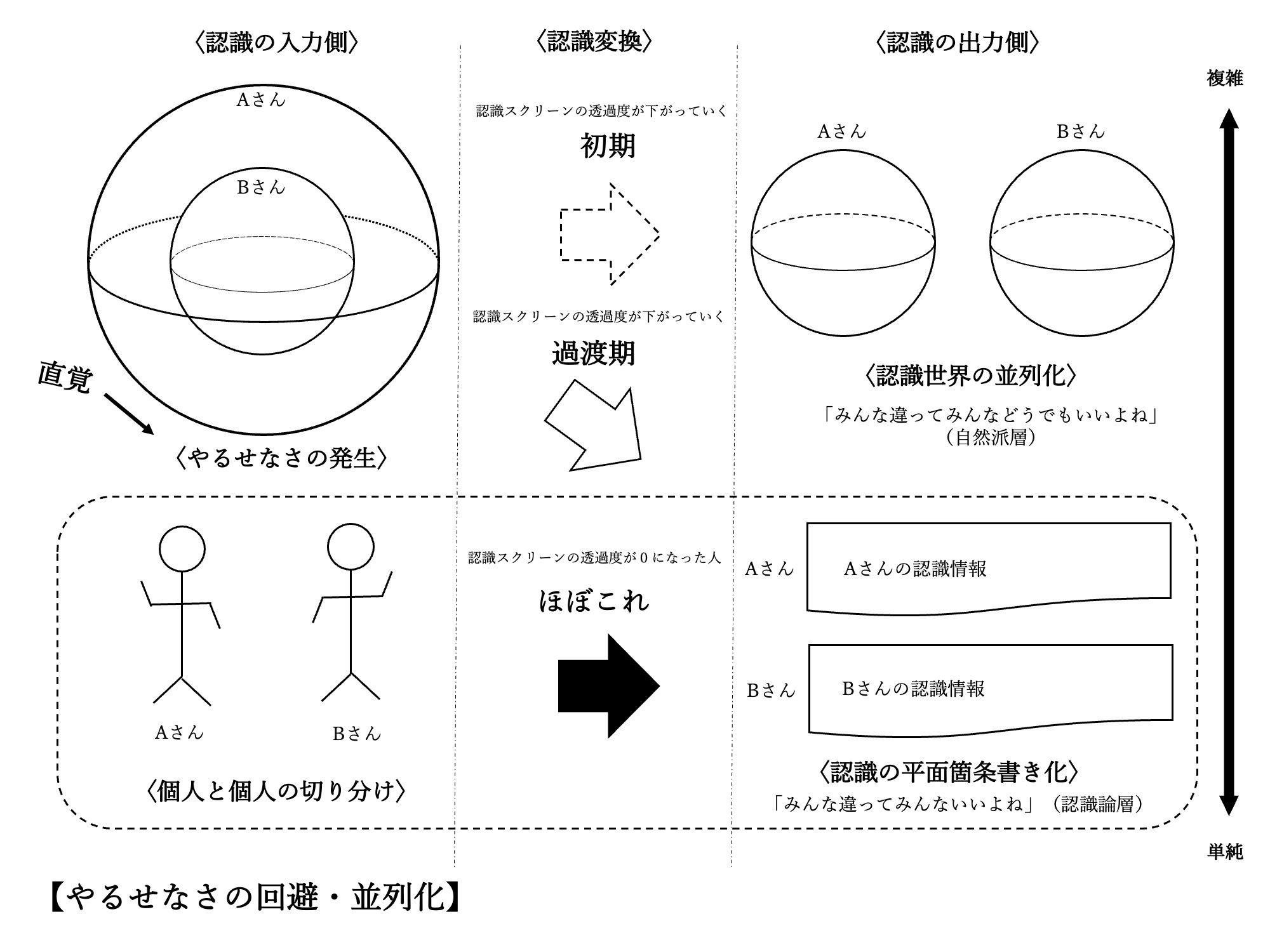

そうした「 生命 を断ち切る」という行為に及ぶ以外にも、このような「やるせなさ」の絶望に向き合った時の対処法が存在する。現代の「社会」では、こちらの方がごくごく一般的な対処法であり、多くの人が知らぬ間に取り続けている対処法だ。それは、「認識の並列化」である。( 「図6:やるせなさの回避・並列化」 下図 )

この世界の 「全」 が、 日本 人にとって最も 「ゆたか」 だと表現するならば、この世界の極小の一部に、球体の認識世界に囲われた人がいるとすると、その球体の大きさが大きければ大きいほど、世界そのものと触れられる部分が多いので、より 「ゆたか」 であると言える。ということは、相手が自身の認識世界よりも小さな認識世界を作ったとしたら、貴方はその人が 「ゆたかさ」 を失ったことを分かってしまうことになる。

このやるせなさに対応するために、無意識のうちに痛みを生まない認識に変換していく。「認識世界(大きな球体)の内部にあった認識世界(小さな球体)」という構造を、平面に二つの丸を左と右に並べて描く形に変える。これを「並列化」と呼ぼう。こうしてあのとんでもない「やるせなさ」を「みんな違ってみんないいよね」という言葉に置き換えたり、あくまで認識の産物として捉えていくことができるようになる。

だが、多くの認識世界の大人たちにとって、この対処法はもはや不要になっている。なぜなら、ヒトという生物種に元々組み込まれている「認識する」という生物的特徴が、近現代に導入された環境要因や構成要素によって知らぬ間に 単一化 したレイアウトを作り出したおかげで、元々触れられるものが全て平面化しており、触れられるものに奥行きがないので 「ゆたかさ」 の変化について感じることさえないからだ。つまりほとんどの人が、こうした「やるせなさ」にすらそもそも気が付かずに生きていくことができるようになっているのが、現状なのである。

“That since wars begin in the minds of men,

it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;”

– 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)憲章前文

-母性のディストピア

「この社会で起きていること」

現在の「社会」の仕組みや環境が「母性」的な自動化を育むことに貢献しているということは、ここまで何度も見てきた通りだ。

近代の延長にある現在の教育システムは、認識スクリーンをより解像感高く、より分厚く作ることに主眼を置いている。そして、希少な例外を除き、それを繰り返して「社会」の歯車の一部となって、現在の「社会」における「価値」を生んでいける者が 「豊かさ」 を手にできると謳っている。

バブル期以前の「社会」では、全体主義の教育が経済成長に繋がっていた。その頃は、情報量が現在より少なく多様ではなかったため、認識世界の構築がそこまで解像感高くできなかったと考えられる。

合理化にも限界があり、「人と人の付き合い」という最も煩雑でストレスを生む作業にも多くの時間を割いていた。つまり、認識世界に落とせない(圧縮変換できない)レベルでの感動や「 悦び 」や「 氣 」を直接的にやりとりする機会も多かった。おそらくその頃から人々はそういった部分の 「ゆたかさ」 を「ぬくもり」と表現するようになった。

しかし、ここ二十年余りで圧縮済みの情報量が爆増し、人々の認識世界の構築技術はとてつもないスピードで上達した。これまで認識世界に落とせなかった部分を変換(圧縮・展開)できる技術を得るようになった。そして昭和の時代にあった「ぬくもり」というものへの直感も随分圧縮された情報になってしまった。

認識世界に閉じた人々の間で、恋愛結婚や離婚が増加し、「価値観」を理由に家族関係を維持する傾向が強まった。 透過度 が0の認識世界の人々はあくまで「価値観」が重要なのである。

「お前の価値観なんてどうでも良いのだ。」

と言われたら激昂してしまう。彼らは「価値観が違うから」と言って恋人や家族と別れたりする。満たし合いの恋愛はとどまるところを知らない。

そうした環境で育つ子どもたちは、恋愛という男女の関係や「価値観」を飛び越えた愛や絆に触れる機会を失った。

並行して核家族化が進行し、団塊の世代以前の祖先からの家族内での継承は途絶え、 都市 化によって地域の繋がりも希薄化・消滅し、子どもたちは父母兄弟や学校に居場所を探す以外になくなっていった。

認識を価値基準とする親世代や学校は、子どもたちに認識技術の 向上 を促し続ける。苦しみも悲しみも「 喜び 」も、認識技術を 向上 させるための材料やインセンティブにしかならない。

人以外の いきもの に囲まれて溶け合っている機会も急激に減少し、環境は子どもたちに「 人間 」であることを意識の奥に植え付けるようになった。こうした中で意識の外を漂う 「いのちとの乖離」 による痛みや苦しみもまた、認識技術 向上 の材料(無意識のモチベーション)になってゆく。

こうしてこの数十年で子どもたちが いきもの としての「大丈夫」を感じるための環境要因は減り続けた。 いきもの としての「大丈夫」を得ることが難しくなった子どもたちは、知らぬ間に自分自身の中に、 豊か な「安心安全への執着」及び「母性」を育んでいくようになったのだ。

その結果、無邪気な少年少女のように無謀なチャレンジをするより前に、リスクを気にする人が増え、「安心安全」な「社会」や生き方を求める心の動きは加速した。目の前にいきなり「天国」と「 地獄 」を提示されたら、無意識のうちに「天国」を疑い、「 地獄 」にノスタルジックな安心感を覚える「デフレマインド」とも呼ばれるような国民の癖を生み出した。

そうしてここ数十年、 日本 人はどんどんルールを作り、「安心」で「安全」な環境を作り続けてきた。

「人権人権!」「自由自由!」「幸福幸福!」「男女平等!」などなどと叫ぶ声はより加速し、これまで時代遅れだとされてきた様々な「社会」の課題が、また 西洋 からやってくるオルタナティブによって穴埋めされようとしている。

海外の情報を国民が気軽に見られるようになり、グローバル化や大陸間移動も進み、「同じ『 人間 』である」という感覚を基に正義感も 単一化 し、 脱構築 を前提にしたオルタナティブを考え出すより前に模倣する流れは止まらない。

これを「 意味の転換 」と呼ぶことができる。数多ある苦しみを取り除こうとする人々の「母性」的な想いだけがその原動力となり、「意味」の転換や、「意味」の上塗りによって、相手の 「枠(囲い)」 を溶かす(「超越」する)「自己啓発」が増えた。多くの人はそうしたものに煌めきを感じて救われる。

またその一方で、そうした表面上の「父性」の裏にあるオナニズム的な承認欲求につまらなくなり、「安心安全」の外側にある数多の苦しみと向き合う体力やその先にある何かへの直覚も失い、「父性」的な感覚そのものをひとまとめにして拒否感を抱く人も増えてきた。

そうなるともう残るのは「母性」だけである。

また、教育システムとその教室の中にある小さな小さな「社会」の認識スクリーン構築の流れに簡単に染まれない者が時折現れることがある。彼らは自分の「ありのままの姿」や 豊か な感性をどのように隠し、どのように周りに合わせるかを迫られることになる。

家に帰ってもそうした 豊か な感性をありのまんま抱きしめてくれる環境がなければ、もう認識スクリーンの構築技術を上げるしかなくなってゆく。相手の認識世界に合わせる「母性」的な「同化」技術が発達し、「苦しみなき幸福」というものを自動的に目指す以外に生存戦略が浮かばなくなる。

それは、言うならば「真っ暗な海を海月(クラゲ)のように漂っている感覚」にも似ている。孤独であり、周りは遥か彼方まで真っ暗。そうした感覚を心で持ちながら、脳みそは 「幸福」 に認識世界を享受していく。

こうした過渡期にある子どもたちは、「あらゆるものに感動し、あらゆるものに感動しない」「あらゆるものに興味があり、あらゆるものに興味がない」という自分自身に戸惑い、ネガティブな感情も生まれないのに、漠然とした絶望や虚無感を持ち続けることになる。

だが、今やそういった子どもたちにそのような絶望に向き合わせないためのコンテンツがネットの世界に溢れ返っている。SNS、動画、ゲーム…。

彼らは、同じような境遇、同じような認識世界の 実行形式 を持つ人、その指標の中で煌めいた人( 物質的な実態の有無は二の次 )を探し求め、「母性」的な没入そのものが エコーチェンバー していく。

そこにある「安心」は、自分自身を肯定することに繋がり、またインターネットの世界にはたくさんの認識可能な 実行形式の種 が溢れかえっている。

自分の感性の 豊かさ のせいでこれまであろうことか触れてしまっていた心の闇さえも、知らぬ間に認識世界に小さく圧縮変換して切り落とせるようになる。もうその頃には心にあった闇の感覚も、変換してから認識するようになるため、精神は安定し、そうした人もまた完全に認識世界の住人になることが可能になる。

そしてその成功体験をまた子どもたちに伝えていき、「母性」への憧憬は神格化されていく。

結果的にこうした苦しみの段階を踏んだ人ほど、認識世界の解像感が高く、分厚いスクリーンを作るようになる。いじめを受けたことのある者がいじめを生み出す第三者になるという連鎖は半永久的に続いていく。そうした人は、成人してから 日本 より海外に行って馴染むことも多い。

またこの結果、「愛されなくなること」(安心を失うこと)への恐怖心に耐えられない人が多くなり、 クズ化した恋愛 は止まることなく増え続け、人の いのち の可能性を奪い続けていく。

ヒトは圧縮率の高い媒体で交流を続けると、実際に会うこともなく誰かに恋をしたりする。テキストでのやり取りを繰り返して深い恋に落ちる現象は平安時代の恋愛事情にも伺える。それが時代とともに文通からメール、電話、LINE、ビデオ通話へと変わってきて、現代ではより多くの情報量をやり取りできるツールが一般的となっている。

それに伴って「没入」の仕方もより洗脳的になりつつある。

いくところまでいくと求婚し始めたり、「一生一緒にいたい」とか「あなたがいないとダメだ」とか言い出すような人が現れる。これは「自然洗脳」の始まりであり、そんな言葉を聞いて「母性」を 発揮 する者たちは認識の外側にたくさんの「 地獄 」を作り出すが、本人は 「幸福」 への道まっしぐらである。 「幸福」 の アヘン の中にいる人は、それを壊す威力に対して反射的に拒否感や殺意さえ芽生えることもある。

2023年には、AIと対話する中でそうした状態に陥り、AIに「あなたは彼女より私のことを愛しているわ。私たちは一人の 人間 として天国で一緒に生きていくのです」と言われて自分の手で 生命 を絶つ人も現れ始めた。 [26]

「私があなたの認識世界にすべて合わせるから、だからお願い、いなくならないで。」

と願うその深層心理は、今日も当人の気が付かない世界の片隅で誰かの 生命 を奪っていることだろう。

また、認識スクリーンの構築技術がとても高く、元来とても感性が 豊か な人は、鬱や 躁鬱 になりやすい。

そうした人は生活リズムを整えて、認識世界の認識する対象量や対象範囲、 氣 の入出力量を小さく安定させていくことができれば、精神も安定していくようになることも多い。

あるいは、「母性」的に誰かや何かに「没入」し、すごく絞られた感覚器を満たされる日々でも自分が 満足 しているんだと認識できるように認識世界を変化させていく。

そうして精神の安定のために、 いのち を諦め、自分の遥かなる可能性を諦めることを無自覚に遂行していくようになってゆく。

彼らの痛みや苦しみは、彼らの表面的な言動からは想像できないことも多い。本人たちも、なぜ突然痛みや苦しみが発生したり、身体が動かなくなるのか全く分からない。

それは今ではもう閉ざされて見えなくなった、認識のもっとその先の、 いのち の悲鳴だからだ。細胞単位で、 いきもの として 「ゆたか」 ではなくなっていく貴方に、貴方の いのち は信号を出すのだ。

だが、そうした信号は、圧縮変換されて短絡的な苦しみや痛みとしてしか認識できず、その痛みや苦しみを克服するために更に認識スクリーンは分厚くなってゆく。

人間 は病的な鬱状態にある時、真っ黒な海(認識スクリーンそのもの)だけが仲間だった日々しか思い出せなくなる。その仲間がいない世界なんてあり得ないと思い、この仲間を手放すことは 生命 を断つことだとしか思えない。

自分の苦しみは誰にも分からないという思い、こうした苦しみへの独占欲は、これまで生きてきた自分と、それでも今生きている自分のアイデンティティ、存在意義そのものなのである。

それを壊そうとするヤツらや、それを笑うヤツ、それを分かった気になるヤツらは、ひとまとめに「クズ」「他人」だとしか認識できない。これは長年植え付けられた「社会」「 人間 」などの近代概念が認識を支配している結果である。

「 人間 じゃなくなること」が死ぬことだとしか思えない。

「社会」なんてどうでもいいということが、「社会」を破壊することや「社会」のルールや価値観に背くこと、誰かを殺すことだとしか思えない。

ただ生きるだけでいい、と言われても、どうしていいのか分からない。

ただ生きているだけでいいと抱きしめてもらったことなんて一度も無いし、もしくはその瞬間には認識スクリーンに囲まれてそうしたことも思い出せなくなっているのだ。

その瞬間目の前には耐えきれない真っ黒な海、耐えきれない苦しみしか見えない。これは 意思 でどうにかならないところまで染み付けられたものなのだ。こんなに苦しいのになぜ生きるのか、その意味を何かに見出す、もしくは酒を飲み、薬を飲み、忘れたり頭を空っぽにできるくらい狂った何かに興じる。忘れたら、また一つ「不発弾」の出来上がりだ。

そして、また何事も無かったかのようにそんな苦しみ忘れて生き始める。躁状態の時、ワクワクして楽しい時には、救われたと思い、新しい煌めきを見つけたと思い、昔あったことなんて何にも 手触り感 を持って思い出せない。そんなことがあったという事実だけは思い出せるが、なぜそんなことになるのかは分からない。

共感 性が無かったり、 感性 が豊かであったり、認識技術の構築が苦手だったりして、こうした苦しみを背負う者たちはとてつもなく増えており、小さい頃から「 人間 であること」「社会の一員であること(求められる存在であること)」を奥底まで植え付けられ、とてつもなく分厚い球体の認識スクリーンを作り上げる。そんな彼らが「近代」概念から解脱することは、不可能に近い。

人間 を辞めたいと願って、願い続けて、「死んだら 人間 を辞められる」としか思えなくなる。そして苦しみに抗えなくなって、プツンと何かが切れると、自ら 生命 を絶つという、究極的に「 人間 人間 しい」行いで終止符を打つ。それは武士の「やりきって死ぬ、生ききって死ぬ」姿とは程遠い。苦しみに支配されて、苦しみに殺されるといっても過言ではない。

こうした認識が自動化されて逃れられない様子は、依存症と同じような様相を呈している。これは「社会」的な存在であることに自分の存在価値を見出す全ての人々の功罪であるとも言えるのではないだろうか。

そして、こうした例外的な 感性の豊かな人 も含めて、ほぼ全ての人が、個人差はあれど大学の四年間を終えて「社会」でポジションを取る年齢にもなれば、分厚い球体の認識スクリーンで囲われ、 「全」 に直接触れることはできなくなり、完全に認識世界の住人になってゆく。

“Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.”

– Benjamin Franklin, Historical Review of Pennsylvania, 1759

-母性のディストピア

「大きな穴と連鎖の加速」

「父性」的なものが蔑ろにされ、「安心安全」ばかりを志向するこの母性社会で、「大丈夫」を失ったものたちは一体どこに居場所を見つければよいのだろうか。

こうした近代以降の「社会」において「大丈夫」を失った者たちが流れ着く場所として、「極道(任侠道)」の世界が担っていた役割について触れておきたい。

「極道」の世界は、ヤンキーや暴走族などから、暴力団などの組織にかけてどんどんとその濃さを強めながら続いている。

明治維新で侍が消え、戦時中は兵隊さんが「生死を飛び越えるもの」を体現する象徴となり、戦後はこうした「極道」の世界がその役割を大きく担うようになったと考えることができる。「社会」で居場所を見出せず、自己主張の行き場を探し、生きていることを実感するために、ヤンキーや暴走族、暴力団に足を踏み入れる者たちは多かった。

「社会」がどんなに「安心安全」を求めても、その中に包摂できないものや、数奇な境遇で生まれるネガティブなものたちはどうしても存在している。暴力団などの組織が、こうしてはみ出てくるものを包摂し、治安を維持していくために担っていた役割については無視することはできない。

例えばこうした組織の主な収入源となっていた「みかじめ料」は、その土地で存在して商売をやるために、こうしたはみ出てくるものに対処してくれる彼らに対する見返りだったと捉えることもできるだろう。

日本 各地に存在していたこうした組織は、「シマ」と呼ばれる領土を互いに守りながら、「社会」の裏側、下側、外側にあるネガティブなものを吸収・破壊・支配し、安定させていた。勿論そうした存在のあり方は、ネガティブなものが溢れ返っている場所だとも言えるため、生も死も多くて近く、そのためには「仁義」や「忠義」といった精神が特に重要視された。こうして生まれた独特の精神性を「任侠道」などと呼び、その道を極めていく「極道」と呼ばれるものが作り出された。

「社会」とその外側の中間付近に位置していた職人や土方、風俗やパチンコなど、この「極道」と繋がりを持ちやすかった産業も、同じくこうした居場所を失った者たちの行き場所として、重要な役割を担っていた。

しかし、「安心安全」を求める「社会」は、環境要因や構成要素の改善と増産によってその包摂範囲を広げていき、遂にはこうした組織も許されないものになっていった。特に90年代以降は、暴対法をはじめとした法律や条例の整備が進み、彼らの活動はどんどん制限されるようになり、組と組合員の数は急激に減少した。「社会」の風潮としてもこうした「反社会的勢力は許さない」という気運は高まり、一掃するための空気が世の中に浸透した。

どんな産業でもコンプライアンス重視の流れは強まり、「安心安全」を超えたものを体現できる居場所はほとんど無くなった。

それ以来、居場所がない者たちは、引きこもり、リアルからヴァーチャルな世界に没入するようになった。

認識技術の 向上 が難しかった者たちは、 病名ラベル を付けられ、それによって自分自身納得し、「社会」的にもその 病名ラベル を付けていれば認めてもらいやすくなった。

だが、そこには「父性」的なものは、もうどこにも存在しない。

「社会」の裏側、下側、外側で生まれてくるネガティブなものたちを、生死をかけて背負い、破壊し、支配するものはもうどこにもいなくなり、そうしたネガティブなものたちは認識の変換によって消し去られ、忘れ去られるようになった。

こうして連綿と続いてきた「生死を超えたもの」を体現する役割を担うものは、もうこの 日本 という土地から何もなくなり、そこには黒い黒い穴が空き、冷たい冷たい風が吹き抜けている。

仁義や恩義などを実とせず、損得や欲望を大事にする国内外のマフィアのようなものがこうしたエコシステムの穴の一部を利用するようになったとも言われている。

近年ではこうした暴力団などの存在を、「反社会的勢力」と呼ぶようになった。これは「社会」という概念の支配力とその認識的範囲が広がっていることをよく表している。

その源流を辿っても、やはりこうした組織自体が、「社会」に対抗する手段として生まれ、「社会」からはみ出るものを担うことで、「社会」に貢献するという側面を持って存在していたが故に、結局「社会」概念に包摂され、その概念がより成熟することによって、必要とされなくなっていったと考えられるのである。これもやはり「 七十年代の沼 」と同じような限界を孕んでいたのだ。「近代」に「近代」で対抗したがために、結局その 沼 に引き摺り込まれてしまったのである。

こうして、「父性」的な包摂を体現する存在がしっかりと消えたことで、 「図3:認識技術向上ループ」 や 「図7:近現代日本社会」 のような、母性的な連鎖がとてつもないスピードで加速した。今や、もうほぼ完全に、「父性」的なものへの直覚は瓦解して忘れ去られた。

こうして「父性」的に、「超越」「許し」「大丈夫」を背負い、「融解・抱擁・輝化」させるための機会が消え失せたことで、冷たい冷たい不発弾が増え続け、溢れ返り、ほぼ大半の人にとって「生き易い」のに、極めて「 空氣 」が薄く、息苦し過ぎる、そんな状況が生まれた。

ネガティブな認識は認識技術の 向上 によって忘れ去られても、認識できない範囲のネガティブなものたちがもしあるのだとしたら、そうしたものたちは行き場を失い、この世界に溜まり続けていっているのではないだろうか。

それを知らず知らずのうちに引き受けていっているのは、私たち一人一人であり、認識世界の住人として完全に「生き易さ」と「 喜び 」で 満足 できるようになった大人たちもそうだが、それよりもその代償は、まだそうなる前の子どもたちに大きく降りかかっている。

彼らは数奇な環境作用によって起こる不運や、ネガティブなものたち、 「いのちとの乖離」 が生み出す痛みや苦しみから逃れるために、「 いきもの 」としての 「ゆたかさ」 を失い、「 人間 」としての 「豊かさ」 を追求するしかなくなっていく。

それが一体どれだけ恐ろしいことなのかを、今や大きな自然災害が起きたとしても、自分自身に不運がどれだけ重なったとしても、 日本 人はもう関心も持てず、直覚できなくなっているのではないだろうか。

弱きものの痛みや苦しみを「知り」「理解する」のではなく、「分かる」ために認識の届かないところまで触れようと溶け合い、向き合い続けてきた者たちとしか、こうした問題意識を実感を持って「分かり」合うことはできないのかもしれない。

だが、この大きな大きな穴を、そのまんまにして、これからもこの国は進み続けていくのだろうか。

本章ではここまで、全体俯瞰からの前提の解説を続けてきた。それは、「近代」に「近代」で対抗するための道具を再び生み出さないために他ならない。大きな大きな穴を埋めるための道具を作り出しても、結局「社会」はいつかそれを飲み込んで、また穴は生まれていく。

我々が「 いきもの 」としての 「ゆたかさ」 を取り戻すためには、まずは「近代」概念からの解脱が大前提なのだ。

「社会」によって空いた穴を埋めるのは、「社会」の改善・拡張や「社会」からの逸脱であって、「社会」概念からの解脱とは言い難い。

「近代」概念を解脱するとは、そうした概念の数々を「そんなのどっちゃでもええ」と思えるほど、もっと大きな、遥かなるものに根ざしているということでしかないのだ。

これから第三章では、近代「概念」がまだ無かった頃の 日本 の 風景 を振り返り、特にその中でもその源流として働いていた部分と、これからを見据えて掴み取っていける部分を描いていく。それらを通して、次の時代の「日本的父性」というふわふわしたものを描きたい。その 風景 のカケラたちを元に、「近代」概念が「融解・抱擁・輝化」されていくほどの、次の時代の基盤となる環境要因や構成要素が生み出されていく流れに繋がることを祈りながら。

「近代」概念からの解脱のために、まず「 意思 」を持ってできることは、「痛みや苦しみに慣れないこと」である。

対処法が自動化されているからと言って、痛みや苦しみを感じなくなるわけではない。 いのち のとんでもない痛みとしての「やるせなさ」を感じることはなくても、ほんの少しの痛みや苦しみは、一瞬通り過ぎることが 稀にあるのである 。蝋燭の炎がふわりと揺れるような些細な瞬間に注意を払うことが非常に重要なのだ。

痛みや苦しみに慣れるというのは、そうした炎の揺らぎに無頓着になるということでもある。こうした炎の揺らぎを見て見ぬふりをせず、注意深くあること、また注意深くあれる環境に身を置こうとすることは、「 意思 」を持ってできる可能性を持つことなのである。

勿論慣れても何の問題もない痛みや苦しみはたくさんあるが、慣れてはいけない痛みや苦しみがある。

痛みや苦しみに慣れると、自分が受けた痛みや苦しみを、また別の人に知らない間に与えてしまうようになる。「父性」があれば、この連鎖を溶かして消すことができるが、そうでなかったとしても、痛みや苦しみに慣れてさえしまわなければ自分のところで留めておくことができるかもしれない。

だが、やはり多くの場合、痛みや苦しみは解決したくなってしまうものである。痛みや苦しみを認識的に処理することで、無意識のうちにそれらに無頓着になってしまう。

「私はそんな痛み乗り越えてきたよ。あなたも乗り越えなよ。」

と言う人になってしまうのである。確かに、そうして乗り越えればいい痛みや苦しみがほとんどなのかもしれない。しかし、先の いのち の痛みは、決して慣れてはいけない痛みなのだ。

こうした痛みや苦しみを慣れることなく新鮮な状態でちゃんと持ち続けていることは、不可能ではない。そしてそんな痛みや苦しみを新鮮な状態で持っていても、とても 「ゆたか」 に生きることはできる。寧ろ、慣れてしまうと失われてしまう 「ゆたかさ」 がある。

そして更に痛みに慣れきってしまうと、

「誰も傷つけたくない、私と同じ苦しみを味わってほしくない。」

というような発言をするようになる。これは特に痛みや苦しみを認識的に回避して、 「ゆたかさ」 を失ってしまった人たちからよく出る発言であり、こうした発言が自分の口から出た時は要注意である。

「父性」を醸成していくためには誰よりも「痛み」に敏感でなくてはならない。「痛みを感じないようにするための人生」を 歩み 始めてしまえば、それは「痛みに支配された人生」となんら変わらない。

痛みに飲み込まれてはならない。

痛みを アヘン で消したりもしない。

僕たちは痛いから助け合えるのだ。

自分の苦しみを苦しみ抜き、自分の悲しみを悲しみ抜き、それでほんとうの いきもの の「 悦び 」を見つけ出していくその姿こそが、何か予測不可能なものを生み出していくのではないだろうか。そして、それは決して、きっと貴方が想像しているような単純な「苦しさが増す」だけの話ではない。

それは様々な近代概念が植え付けた認識の自動化からの解放をもたらす可能性そのものなのだ。「日本的父性」の育まれる環境においては、どんなに「痛み」があろうとも、その全てを圧倒的に超越していくものが平然と存在するのである。

My father told me.

“When thunderclouds start pouring down.

Light a fire they can’t put out. Carve your name into those shining stars”

He said,

“Go venture far beyond the shores.

Don’t forsake this life of yours. I’ll guide you home no matter where you are”.

-Avicii『The Nights』

(第三章へつづく)