9.第二章「近代の守破離」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

目次

-層化した世界で

風景 とはあくまで曖昧であり、限界のないものだ。平面なスクリーンに映せやしない遥かに奥行きのある 風景 は、無限である。だが、認識世界の内部から見える 風景 は瞬間的には有限である。

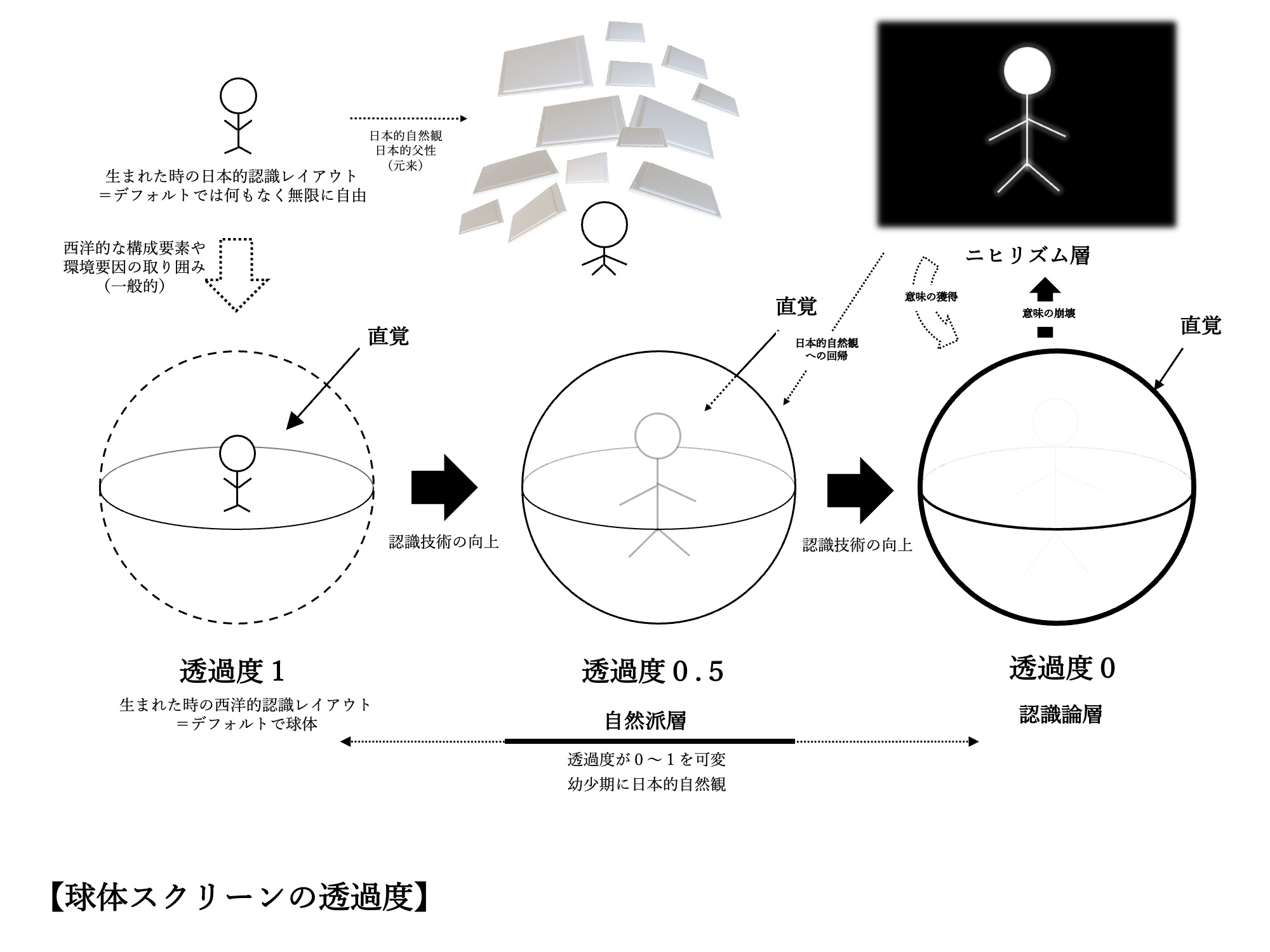

日本 人は、海外のものや異文化を独自のカタチに変化させるのが得意だと言われるが、この認識スクリーンで囲まれて生きる認識世界のカタチも、 日本 で独特の構造を作り出した。理想を描くだけで終わらすのではなく、現実的な話をするために、現代のほとんどの 日本 人が生きる認識世界の構造を描いた上で、「父性」について見ていきたいと思う。

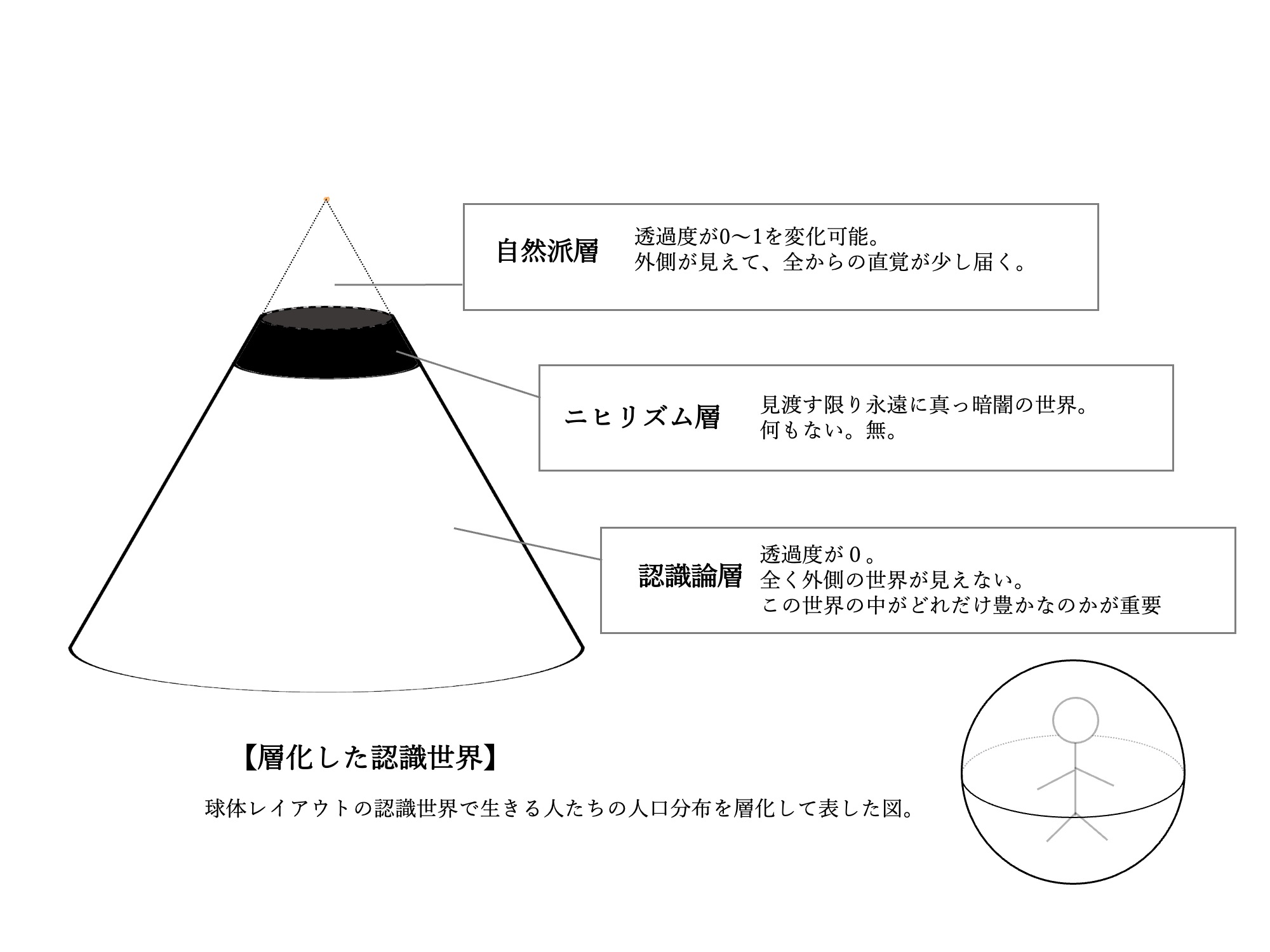

日本 独特の認識世界の種類を大きく分けて分類してみると、層化した構造にして描き出すと分かりやすい( 「図4:層化した認識世界」 )。これもあくまで本稿でのイメージであり、「仮定」であると思って想像して読み進めていただきたい。

頂点が上にある円錐を想像し、その高さの半分の位置に一つ目の仕切りを、さらにその上部分の高さの半分の位置に二つ目の仕切りを設けると考えよう。

大きく分けて三層の構造になっている。それぞれの層の体積は人口の量に応じていると考える。仕切りの高さに関しては各々経験に基づいて調整してもらえればと思う。

現代 日本 人のほぼ全ての人がこの円錐の中にいると仮定し捉え、それぞれの層における「父性」の役割について見ていきたいと思う。

「( 生命 が)より存在するために、複雑・多様化しつつ時にはそれを捨て、細胞が代謝を繰り返して生まれ変わりつつ老化し、

そして死ぬときに大量の経験情報を消し去って、遺伝子と模倣種だけを残すのも、破局に対する防御機能だ。」

-人形使い『攻殻機動隊』

-認識論層と無

まず、円錐の最も下の体積の大きい層を「認識論層」と呼ぶことにしよう。これは 透過度 0の認識スクリーンに囲まれた人々が存在する層である。

この層の中からは、外側の世界は全く見えない。外側の世界は認識スクリーンに映し出され、映し出されたものしか見えない。もちろん円錐の外側からは、仕切りなんてなく、中がはっきりと見える。認識論層の人々のアクションによって生まれた影響は、外側にいる人にはそのまんま届く。一方で、外側の人がアクションを起こしても、認識論層の人々は認識スクリーンに映ることしか見えないし、感じられない。

この中では、 西洋 的な「世界をどう認識するか」というインセンティブを源泉とする 「豊かさ」 を追いかける他ないのだ。認識技術を 向上 させていくことが、より 「豊か」 に生きることに繋がり、極限まで守破離を繰り返して突き詰めた時に生まれる「意味」の不在を補うものが宗教のようなものになるのではないだろうか。

だが、 日本 人の多くはこうした「意味」の不在を、一神教的な「意味」で補うことが苦手である。そのため、深い虚無感を抱えながら生きている認識論層の 日本 人は多い。認識論層の 日本 人にとっては自分が見ることができない、触れられていない世界があるということを直視するのは、ものすごくネガティブなことなのだ。彼らはそれを日々の忙しさで埋めるか、認識技術を 向上 させて見えないようにして生きていくのである。そのうちに「忘れる(認識しない)」という技術がとても上手くなり、不都合なことに遭遇しても、うまく認識の変化で回避する自動化が身につくようにもなる。あるいは、「痛み」や「苦しみ」などのネガティブな感情にあまり遭遇せずに生きてこられた人は、そもそも守破離が苦手なのでこうした虚無感を感じることもなく、認識論層で生きていく。

日本 人の多くは、生まれた時から認識論層にいるわけではないという推論については前述した通りだ。家族や友人、組織や仲間など、社会性に馴染んでいけば行くほど現代の「社会」では無意識の間にこの認識論層に入る環境が整えられているのだ。

長い歴史を見ると、認識論層の中の環境は、 日本 人にとっては馴染みのない環境である。この認識論層にほとんどの人がいるようになった現代の 日本 では、「父性」が消え、「母性」が渦巻くようになった。

また、この中にいる人々は、数十年後にはデジタルヒューマンと見分けのつかない状態になるかもしれないし、この中では 「(見方によっては)押し付けがましい父性」 しか生まれない。

これからもしも、この認識論層から外側に行きたいと願う 人間 がいたとして、それは可能かといえば、可能だが非常に難しいとも言える。

-ニヒリズム層と無

認識論層の上にあるのが、真っ黒な、真っ暗闇のニヒリズム層である。

この層の中では何も見えない。勿論外側の世界も見えないし、中でも何も見えない。「終わりの世界」であり、「無」である。この層の恐怖と絶望は 生命 を終わらせる力を持っている。

「Nihilism: any aim is lacking, any answer to the question ‘why’ is lacking. What does nihilism mean?–that the supreme values devaluate themselves.(どんな目的も欠けている、”なぜ”という質問に対する答えも欠けている。ニヒリズムとは何か?-それは最高の価値が自らを低下させることを意味する。)」 [22] ―ニーチェ

「That is the most extreme form of nihilism: nothingness (the ‘meaningless’) eternally! (それはニヒリズムの最も極端な形態である:永遠に「無意味」である“無”!)」 [22] ―ニーチェ

「God is Dead; but given the way of men, there may still be caves for thousands of years in which his shadow will be shown. And we – we still have to vanquish his shadow, too.(神は死んだ;しかし人々の態度を考えると、彼の影が映し出される洞窟がまだ数千年も存在するかもしれない。そして私たち-私たちは彼の影をも打ち消さなければならない。)」 [23] ―ニーチェ

「Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.(この無限の空間の永遠の沈黙が、私を恐れさせる。)」 [24] ―パスカル

「新しい哲学はすべてを疑いに陥れ、分解し、絆を抜き去る。」 ―ジョン・ダン

多くの 西洋 人にとって「神」の死は「無」に向き合うことであり、それは全ての根源の崩壊を意味する。

これまで築いてきたあらゆる認識が 虚構 にしか感じられなくなり、終わる。

ニヒリズムに突入すると自殺をする人も多く、彼らがこれを克服するためにはまた新たな「意味」を獲得するしかない。新たな「意味」を獲得することができれば、もう一度認識論層に戻ることができる。

一方で、 日本 人は「意味」の不在に「神」をはめ込むことが苦手なので、このニヒリズムに特に陥りやすい。片足をニヒリズム層に突っ込んだくらいでは、また新たな「意味」をなんとかして獲得すれば元に戻れる。

しかし、 共感 性があって守破離が得意な人が認識技術を上げ過ぎてしまと、全ての「意味」が 虚構 であったことを突きつけられてしまう境地に到達することがある。これまでの人生で作り上げてきたたくさんの「意味」たちは、視野や視点や表現方法を変えれば如何様にでもできるものであったことを気が付かされるということは、心を大砲で撃ち抜かれて真っ黒な穴を開けられるような感覚や、真っ暗な闇が目の前から迫ってきて自分に覆い被さり、突如「無」の真っ暗闇にひとりぼっちにされる感覚にも似ている。

こうして 人間 は突如ニヒリズムに吸い込まれてしまう。これまで認識スクリーンに描いてきたたくさんの 景色 が、全て真っ黒に変わる。何を映しても真っ黒にしか見えなくなるのだ。

このニヒリズム層の恐怖がどれだけ恐ろしいかは、認識論層の住人でも意外と想像できる 人間 が多い。また、 日本 人はこうした闇の存在にチラチラと気がついてしまう 人間 も多く、たくさんの映画やアニメなどの作品でそうした闇がテーマとして使われてきた。

「あなたが生きてる意味なんて無い」「私が生きてる意味なんて無い」という言葉を聞いて、ネガティブな感情や恐怖を覚える人や絶望感がちらつく人は、認識論層にいる人だろう。その感覚に全てを壊され、全て無かったことにされ、全てが消えていき、真っ暗闇に包まれる感覚を想像してみてほしい。その想像とは比べものにならないほど絶望的なもの、それがニヒリズムである。

このニヒリズム層においては「父性」も「母性」も存在しない。あるのは圧倒的な絶望と恐怖だけである。こうした人々に新たな「意味」を提示する宣教師的な役目を果たす存在は、「母性」的である。だがニヒリズムの人は「母性」などなくとも、新たな「意味」に飛びつき、いとも簡単に新たな「意味」を吸収するだろう。そうして 生命 を繋ぐ以外に方法が無い。 西洋 の人々は特にこうした新たな「意味」の獲得以外でニヒリズムを克服するのが非常に難しいため、これ以上の 哲学 は生まれ難いのである。

“The modern mind is in complete disarray.

Knowledge has stretched itself to the point where neither the world nor our intelligence can find any foothold.

It is a fact that we are suffering from nihilism”

– Albert Camus

-自然派層と父性への嫌悪

しかし、 日本 人はこのニヒリズムを「新たな意味の獲得」無しに平然と克服することができる。

この上にある層を「自然派層」と呼ぶことにしよう。この層では、認識スクリーンの 透過度 が0以上1以下に変動することができる。あくまでも認識スクリーンの向こう側に触れることはできないが、直接感じ取ることができるようになるのである。認識できないものまで、ちゃんと伝わってくるようになるのだ。

この境地に到達すると、「水のように生きる」と表現できるほど、外的な環境の変化に柔軟に適応しながら、 自然体 で生きることができるようになる。

ニヒリズム層からこの層に行くためには、他の生きものの声に耳を傾ける必要がある。まさに、「脱 人間 」である。近代「 人間 」観から脱出し、他の生きものに寄り添えるだけの環境に行くことができれば、この自然派層に行くことができるかもしれない。

外側の世界が見えるので、「意味」の不在を何かで穴埋めする必要もないし、ある程度の余裕を持って生きることができる。精神も安定し、満たされる感覚を得られる認識を保持しながら、 透過度 を上げ下げしながら生きていけるのだ。

だが、あくまでも認識スクリーンには囲まれてはいるので、「主観」の感覚から抜け出すことはできないし、あくまでも認識スクリーンなしで世界に触れたり溶けたりすることはできない。自分が体験したことがあくまで自分の「選択」に最も強い影響力を持つ。

この層までいけば、別に「あなたが生きている意味なんて無い」と言われても、

「うん。まあ意味なんてなくていいじゃない。生きてんだから。それだけよ。」

と言えるようになる。「 人間 」が生み出している様々な問題に対しても「『人類』の運命的な流れなのだ」とある程度の「諦め」を持って心地よく見ていることもできるようになる。

また、この層にいると認識論層の人から崇められ、ニッチなファンができる立場になることが多い。それは、認識論層の人よりも圧倒的に多くのことを世界から受け取れるのだから、それを元に作品を作れば尊敬されるし、言論を組み立てれば信者が生まれるのは必然の流れだと考えられる。

生まれてから、認識論層に入ることなく、初めから自然派層にいる人も多少存在する。そうした人は、幼少期に泥だらけになって遊ぶ経験をしたり、「社会」にある指標や価値観に染まりきることもなく、 人間 以外のたくさんの生や死の中で、周りに溶け合ってのびのびと生きてきた人に多い。宮崎駿氏のジブリ作品や、身近におばあちゃんがいるという環境なども、そうした影響を与えやすいだろう。

この自然派層の人は「父性」にネガティブな気持ちを感じる人が多い。なぜかというと、これまでの人生で体験してきたのが、「(見方によっては)押し付けがましい父性」しかないからだ。

「(見方によっては)押し付けがましい父性」はあくまで「お前が体験したことのあるデータで生み出したものだろ」という話なので、「干渉」としか捉えられない。この層にいる人は他人からの過度な干渉を拒みやすい傾向がある。あくまでも「自分の人生」という感覚があるため、誰かが溶け込んできて(認識を同化させてきて)、まるで自分の立場で選択や思考に干渉されても困るのだ。だから自分が他人に対して「父性」を 発揮 することが重要だとも思えないし、十分現状に 満足 できるため、「父性」で何かが良くなるとも思えないのだ。

この層の人たちは、「日本的父性」の話を聞いても、自ら(みずから)進んでそれを体現したいと思うこともまずないだろう。なぜなら現状に 満足 しているからだ。素敵だと感じたとしても、あくまでも他人事のように言うことが多いだろう。

このように、 日本 では認識世界のあり方も独自の進化を遂げてきた。この層化した円錐から外に抜け出すのはそう簡単なことではない。「社会」がこの円錐の中で生きることを前提に作られている限り、「社会」から少し離れているような場所で生活をしていくしかその方法はないと言っても過言ではない。しかし、「社会」でポジションを取ってしまったほとんどの人にとってそれは不可能に近い。

だが、日常に潜む「 沼 」を一度認識しておくことで、今後自分自身でそこに違和感を感じられるようになるかもしれない。

ここまで単純な図式化をして描いてしまったが、あくまでもこれは 風景 であり、絶対的なものではない。 風景 として感じられない場合は、一つの仮定として理解していただいても構わない。「そういうものなんだ」と思い込まずに、あくまでも何かのヒントとして心のノートに描いておいてもらう程度で、脳みそからは流し出してもらいたい。

世の中は 起きて箱して 寝て食って 後は死ぬを 待つばかりなり

– 一休宗純

-統計学的父性

では、現代人の多くが生きるこのような認識世界において、「父性」はどのように認識されているのだろうか。

まず、「父性」の重要なポイントである「超越」は、認識外のものを認識できるようにする行いに収束する可能性が高い。「視野が広がる」とか、「視点が増える」とか「表現方法が増える」といった「認識できるものが増える」ことに「成長」を感じる認識世界の住人にとって、何かしらそうした「成長」のヒントをくれる存在は「父性」的な存在と認識されやすい。

「許し」については、視野や視点や表現方法を変えることで感情を抑え、寛容になることが「許し」として認識されやすいだろう。あるいは、「忘れる」こと、つまり、「認識しなくなる」ことによって、それを「乗り越えた」かのような振る舞いをすることができるようになる。現代では「忘れるわ」というセリフが「許す」ことと一緒くたに語られることも多い。

また、「大丈夫」も同じように、なんらかの認識的な不安に対して、別の見方や表現方法を提供することで、「安心」を与えるための言葉になっている。不安で混乱した人に、「こういう見方をすればこうだから、きっと大丈夫だよ」とか、「私はこうだと思うから大丈夫だよ」とか、そんな言葉を語る人が多いが、それもまたある種の「父性」として認識できるだろう。

こうした「父性」は、すべて「統計学的父性」としてまとめることができる。

ある人が生きてきた人生で経験してきた統計情報を集計して、最も確率が高いものや、外れ値となるものを引っ張り出してきて、それが相手にとって「超越」や「許し」や「大丈夫」に繋がると自分の統計情報が弾き出せば、表現したり、伝えたりすることができる。或いは自ずから(おのずから)出た言動が相手にそうしたことを引き起こすこともある。これももちろん「父性」の一種である。

日本 には昔から「可愛い子には旅をさせよ」ということわざがある。

では聞くが、どういう場面で、どんな基準をもとに、親は子どもを旅に出すか判断すればいいのだろう。親になったり、上司になったり、誰かの何かを育てる立場になったことがある人は、こんな場面を経験されたことがあるのではないだろうか。もちろんここでの旅に出すとは比喩的な表現であり、その具体的な行動は無数に考えられる。

例えば、親が、「こうすればこの場面は切り抜けられる」と知っていることで子どもが悩んでいたら、貴方は答えを教えますか? それともヒントを出しますか? それとも嘘をついて混乱させますか?

こうした場面で、親がどう行動するかの基準になるのは一体何だろうか。

あらゆる状況を踏まえてその時に取る行動が導き出されるのだろうが、例えば子どもがとても苦しんでいて、今にも死にそうな状況であれば「母性」が生まれやすい。「母性」を 発揮 すれば、「答えを丁寧に教える」という選択を真っ先に選ぶだろう。

では「父性」のある選択とは一体何だろうか。

可愛い子に旅をさせるならば、答えを教えるわけにはいかない。もし、あらゆる状況を踏まえた上で、貴方が「父性」を 発揮 するとしたら、さて、どのような行動を取るだろうか。また、その行動はなぜ導き出されたのだろうか。

ほぼ例外なくそこでの行動選択は親の生きてきた人生経験に基づいている。例えその人が「歴史に学んだ」と言い張っていても、その歴史を知った経験も、人生経験の内と捉えるならば、やはりその行動の決定は人生経験で積み重ねてきた認識できるデータを統計的に分析した賜物だと言えるだろう。

認識世界の住人は、こうした「統計学的父性」以外の「父性」について、うまく認識できないため、「父性」といえばこれを思い浮かべることしかできないし、これを体現するしかない。

先ほども描いた通り、認識世界の住人の中でも自然派層の(認識スクリーンの 透過度 が高い)人たちはこうした「統計学的父性」のくだらなさに気がついてしまう。

彼らは外の世界が直接的に見えるので、視点を変えたり視野を広げたり表現方法を変えて、少ない少ないデータ量で導き出された「父性」の空虚さに嫌気を感じやすい。

また、そうした「統計学的父性」はイデオロギーのぶつけ合いにも似た状況を作り出しやすい。他人が自分自身の選択や言動に謎に介入してきて、すごく煙たく感じる経験を何度もしたことがある人は、「父性」的なものに対する認識がネガテイブな感覚や感情を呼び起こすように自動化されていたりもする。

だからと言って、「日本的父性」を実感を持って体感できるかといえばそれも完全には難しい。認識スクリーンの 透過度 を0に近いところまで下げることができれば、いろんなことを受け取れるが、それでも難しい。いやはやそもそも「日本的父性」を体現できる人と出会うこと自体が現代では不可能に近いのだ。が故に彼らは「父性」と聞いてもあまりときめかない。

だが、こうした「統計学的父性」であっても、ここまで「父性」が消えた時代においては貴重な存在である。例えそれがどんなにうざくたって、めんどくさくたって、押し付けがましかったって、ダサかったって、「父性」を 発揮 して行動した先には、何か想定外のものと遭遇するチャンスが生まれやすい。それは痛みかもしれないし、誰かが責任を取らなきゃいけなくなったり煩雑さを増すだけの「失敗」かもしれない。それでも、そんな面倒なものや、恐ろしいものから逃げないことが、停滞した経済を動かしたり、コミュニティを腐らせず、新陳代謝させていく重要な鍵になるのである。

後で詳しく描くが、こうした「統計学的父性」は、これからの時代においてはどんどん機械で代替ができるようになっていくだろう。しかももっと精度高く、信頼度の高い「父性」を、 発揮 する機械が生まれてくるだろう。人類のデータを詰め込んだA Iは、視点を変えたり視野を変えたり表現方法を変えたり、もっと言うとどんなことを言えば 人間 はどんな行動を取りやすいか、どんなホルモンが出れば 人間 は安心の感覚を得るのか、あらゆることを統計的に計算し、個別最適化された形で出力できる。そうすると、 人間 よりももっと精度の高い、信頼できる「父性」的な振る舞いをする機械が現れるようになるかもしれない。もはや、現代にまだ残っている「父性」は、その統計学的性質が故に、どんどん 人間 が 発揮 する必要のないものになって行くかもしれない。

そのようになれば、より「父性」はこの 人間 世界から消えていってしまうかもしれない。

「統計学的父性」であったとしても、少しでも残っていてほしいと、私はここで密かに叫びたい。あくまでも我々「人」は、「父性」を放棄してはならないと、私はそう叫んでおきたい。

どれだけ性能が悪くったって、信頼ができなくったって、人は人のしょうもない「父性」に、ノスタルジックな魅力を忘れないでほしい。

なぜなら、何かの事象に対面した時に統計データが貯まる前に理由もなく(コードが記述されていなくても)すぐさま「父性」的な行動ができるのは、恐らく人だけだからだ。統計の外側の「父性」は人のそうした人類愛のような「種」としての生存本能などが生み出すある種の「奇跡」でもあると思うのだ。そのつもりはなくても、誰かの「父性」的な行動によって奇跡が生まれて息をしやすくなった人は、きっとこれまでもこれからもこの世界の片隅に必ずいるはずなのだ。

(つづく)