3.第一章「父性とは何か」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

目次

-行き場を失った共感性

生まれつき共感性の低い人 がこの世の中には一定数いる。

共感 性が低いということは、相手の気持ちを分かることが難しいということなので、自分以外の視点に立つモチベーションも湧かず、「客観的」に物事を捉える認識技術も 向上 しにくい。

そうした人の中には、尖った才能を持ち、周囲から持ち上げられて「社会」でポジションを確立し、世間で有名になる人もいる。だが、それはごく一部に過ぎない。

共感 性の低い人の多くが、現代の「社会」ではかなり「息苦しい」思いをして生きるしかない状況を強いられている。「協調性がない」「空気が読めない」と言われ続けて育ち、周囲からのネガティブな圧力は、彼らに「社会的な存在になること」を洗脳のように「正義だ」と潜在的に植え付ける。その植え付けられた認識と現実とのギャップに無意識下で大きなストレスを感じ続けている人は本当に多い。

共感 性が低いからといって、感情がないわけではない。その分 いきもの として非常に重要な「ネガティブな感情」を 豊か に宿している場合が多い。そしてそれが爆発して「ネガティブな感情」をコントロールできずにパニックになる人も多い。

また、 共感 性の低い人たちの中でも特に、身体的(生物的)な性別が女性の人は、女性的な身体に嫌悪感を抱く経験をした人が多い。次で詳しく解説するが、 共感 性が低いということは「母性」を 発揮 することが難しいということでもある。「社会」的な「母親」像に、自分がきっとなれないのだということに悩む人は多い。

だが、その分、そうした人たちは「父性」を宿しやすい。特に弟や妹がいる人は、幼い頃から知らず知らずのうちに「父性」を 発揮 して生きてきた人も多い。それでも、現代の「社会」ではそうした「父性」は無視されがちだ。

「社会」とはあくまでルールの決まった群れであるため、その中で彼らが生きることは難しいのだが、その一方で、「社会」という概念が存在しなかった近代以前の 日本 では、彼らのような人の方が弟子や兄弟分がたくさんできて慕われたのではないかと想像できる。だが現代では、そうした環境で生きられる人はほとんどいない。ほとんどの人が「息苦しさ」を抱えながら、なるべく人と深く関わらないように影を潜めて生きている。

共感 性の低い人たちは、「人の気持ちを考えてよ」と言われ続け、「社会的な存在になること」を植え付けられてきたため、異常に強く「社会」的であることに「正義感」を持つようになったり、偏ったイデオロギーに埋没したり、「母性」的に振る舞うようになることも多い。

それでも、彼らがどれだけ「母性」を 発揮 しようとしたところで、人の気持ちを分かることができないので、結局人が求める以上のことをしてしまったり、人が全く求めていなかったことをしてしまったりする。そしてまた同じようなことを言われるというループを繰り返す彼らは、知らぬ間に宿していたはずの「父性」に自信を持つこともなく、気がついた時には「母性」の 沼 をかき乱す「母性っぽい」ものをばらまき続ける人になっている。

また、その反対に 共感 性の高い人もこの世界にはたくさん存在する。そうした人たちはこの「社会」をより「生き易い」「社会」にしていくための原動力的存在になっていることが多い。「 共感 」できるということは、ポジティブな感情もネガティブな感情もより広く味わえるということであり、その分この「社会」に潜む問題に気づきやすいということでもある。そしてネガティブな感情を感じた時に、問題意識に繋げて、それを原動力に活動を展開していくことができる。

この流れを因数分解していった時に見えてくる重要な鍵の一つが「母性」である。「父性」の話を始めるのはもう少し先にして、まずは「母性」の話をしておきたいと思う。

「誰でもできることはできてもスゴくないんですか?」

-相河一輝『僕らは奇跡でできている』

-母性とは何か

「父性」という概念にはあまり馴染みのない人が多いが、「母性」という言葉は聞いたことがある人も多いのではないだろうか。

様々な宗教などでも、「 生命 を産み、育てる」という母親像を、神やその母、自然環境(大地や地球)、教会などと関連付けて、「母性」という概念が多用されてきた。キリスト教や仏教などでも頻繁に見られるが、「慈悲」というキーワードは、「母性」の象徴として用いられることも多い。

では、「母性」とは何かについて、本稿としての定義を描いていきたい。

まず、「母性」を構成する三つのキーワードを挙げたい。

一つ目は、「安心」である。

「安心」とは、心が落ち着いていて、不安や懸念がない状態を指す言葉だ。母が子にもたらす「安心」とは、「私は味方だ」「あなたは安全だ」と子に感じさせてあげるということでもある。まずもって「母性」の重要な役割は、心にこうした「安心」をもたらしてあげることなのだ。

二つ目は、「没入」(同化)というワードを挙げる。

誰かに「安心」をもたらしてあげるためには、自分の認識する世界(や事象)を相手が認識している世界(や事象)に極限まで近づけてあげる必要がある。これを、相手の認識する世界への「没入」、認識する事象や仕方の「同化」と表現することもできるだろう。

自身の感情を震わせ、相手の感情を感じて、そしてまた自身の感情を高ぶらせるという循環が、この「 共感 ・ 同情 」である。ここで重要なのは、決して相手と「同じ」感覚の共有をすることはできず、結局は自身の感情でしかないということだ。

「母性」における「 共感 ・ 同情 」は、「安心」をもたらすために、相手の認識する世界に「没入」するにあたって必要になるものである。まず何よりも先に「安心」への執着があることが多いというのが非常に重要な点だ。

勿論「母性」というのは「母親が子に対して 発揮 するもの」と決まっているわけではないため、「母」の文字にジェンダーやポジションの意味合いは無いに等しい。

「安心」への執着とは、無意識下で環境経験によって育まれるものであり、ある種の「正義感」とも言うことができる。感情の入出力量が 豊か で、幼少期から成人に至るまでの環境下で苦しい思いをかなり深くしたことがある人ほど、特にこの「安心」への執着が強くなる傾向がある。

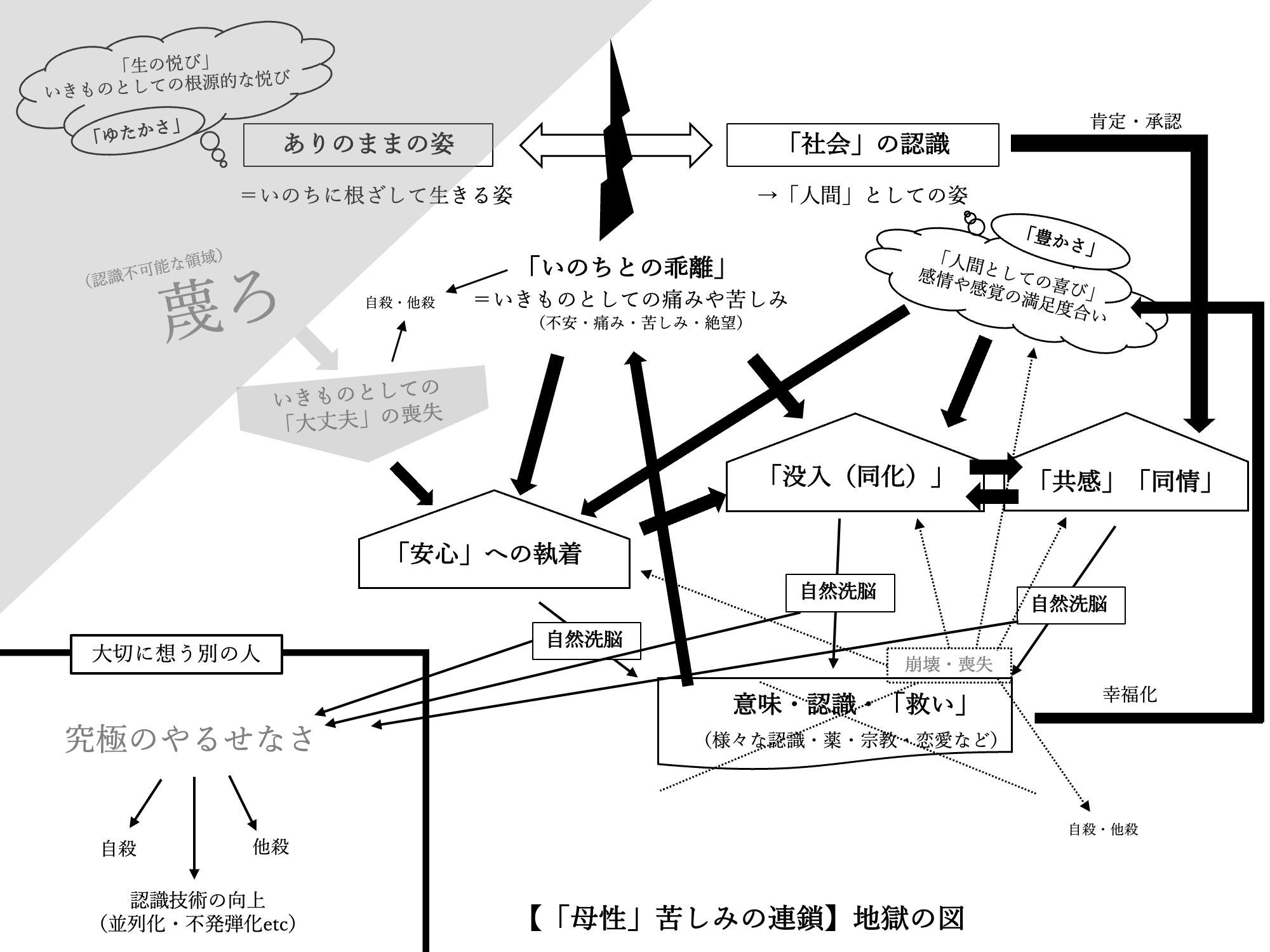

こうした「母性」ならではの継承・連鎖を「苦しみの連鎖」という大きなテーマの根幹に考えることができる。

“…for most children the principal attachment figure is the mother,

and this first relationship serves as a foundation and model for future relationships.

The first and most basic important aspect of this relationship is

that it provides the infant with a secure base from which to explore the world.”

– Ainsworth, M. D. S. (1969).

-母性のディストピア

「苦しみの連鎖」

「母性」はとても大切なものであり、誰かの「安心」を作り出すことに大きく貢献するのだが、一方で、「母性」しかない「社会」では一体何が起こるかというと、「苦しみの連鎖・継承」なのである(「図0:苦しみの連鎖」)。「安心」しかない「社会」は、「優しいディストピア」と言えるような世界観に近い。

よく、ドラマや映画でテーマになる「復讐の連鎖」は人類にとって大きな課題であり続けてきた。たとえ意図的に行われた復讐でなかったとしても、苦しい思いをした者が、同じ苦しみを誰かに与えるというループには、「母性」が大きく関係していることが多い。

前述のとおり、この「社会」がどんどん「生き易い」環境ばかりを指向するようになっているのだとしたら、「社会」の「 人間 」である前に「 いきもの 」である我々の ありのままの「 悦び 」 は、蔑ろにされやすくなっている可能性がある。ましてや「ありのまんまの姿」が、大小問わず何らかの「社会」の中で認められやすいものから離れていればいるほど、矯正されたり、圧縮変換されて形骸化させられたり、壊されたり無視されたりしているのではないだろうか。

こうした、「ありのまんまの姿」で生きてはいられないという状況から生まれる様々な「 いきもの 」としての痛みや苦しみを 「いのちとの乖離」 と呼ぼう。ちなみに、物心がつく以前のこうした痛みや苦しみは、ほとんどの場合、物心がついてからは覚えていないので、今となっては認識不可能な人も多い。

「いのちとの乖離」 が生み出す苦しみは、現世利益を求めるインセンティブとなり、恋愛や宗教、薬や「生きる意味」、そして何よりも感覚や感情を満たす認識の仕方を学習することを促してしまう。

自分を愛してくれる存在や、救ってくれるという存在、肯定してくれる存在(総じて「安心」ぽいもの)、認識技術の 向上 に役立ちそうな存在に出会えば、対象の認識の仕方に自身の認識の仕方を「同化(没入)」させていく。

これは大抵の場合、 人間 の 意思 の外側で自動化されている。対象の存在や言葉がトリガーとなり、そこからはそれらをヒントにしつつ、自分自身であらゆる認識の癖を無自覚に作り出していく。全て無自覚のうちに行われるので、気がついた時にはこうした流れやもたらされた状態を「自然なのだ」「運命なのだ」としか認識できなくなる。これを本稿では「自然洗脳」と呼ぼう。

どことない不安や苦しみ、虚無感、ハッキリとした痛みやネガティブな感覚や感情が渦巻く日々で、その場その場をくぐり抜けていくためには、より何かに「承認」されるためのものを増やすか、痛みや苦しみを感じにくくするための手段を増やすかのどちらかを迫られる。

このような繰り返しは、痛みや苦しみへの「慣れ」を生み出す。「慣れ」は、日常で起こる様々な痛みや苦しみに対しても対処可能な認識の仕方を育てていくということでもある。こうして痛みや苦しみに完全に慣れきってしまうと、無自覚のうちに自身が受けた痛みや苦しみを別の誰かに与える存在となりやすい。

例えば、認識技術を 適応改善 させていくことが 「(大小問わず何らかの)社会」的に見て苦手な人 は、目に見える形で身体的・精神的に傷つけられる経験をしてきた人が多い。それでも生き延びていくために、知らぬ間に不器用な認識手段の増強が行われていく。

こうした特徴を持つ人は、一般的にはA1の入力があったらA1の出力が、A2の入力があったらA2の出力が起こるのだが、それらがひとまとめにAという出力にしかならなかったり、時折突如としてBやZの出力が起こったりといったように、周りの人と様々な「認識のズレ」が生じるようになる。それで「社会」的・対人的に傷ついたりすると、より「頑張って認識の入出力方法や量を 向上 させないといけないんだ」という母性的な自動化が無自覚のところで加速して駆動し始める。時間が経つとその自動化があらゆる場面での対人関係で起こるようになってくる。そうなると、本来はどんなものにも直接触れてオリジナルなものを感じているのに、それを対人関係に落とすために メディア に落とそうとすると、全く自分が意図していない形で表に出ていたりするようになる。それを繰り返して相手により「没入」しようとし、より「同化」させようとするが、うまくできないことがあるとまた痛い目に遭い、それが止まるところを知らず繰り返されていく。

たとえ認識技術の 適応改善 が特別苦手じゃなかったとしても、こうした認識のズレは誰しもが少なからず持ち、経験するものなのである。

また、特に 感性の豊かな人 は 「いのちとの乖離」 によってより強い痛みや苦しみに向き合うことになりやすい。 「いのちとの乖離」 は多くの場合無自覚に起こっているので、こうした人たちは「躁鬱」のような原因の「理解」が難しい身体的・精神的不調に陥りやすかったりもする。

そしてそうした人ほど、「安心への執着」が強くなる傾向もあり、「没入」の力もとても強くなる。「自然洗脳」を通してだんだんと相手の感情と自分の感情は表裏一体となり、「失ったら終わり」としか思えないほどの「生きる意味」に囲われるようになることも多い。また、こうした人の中でも特に大きいストレスを回避してきた人は、「意味」が崩壊した時にパッと切り替えるのも得意になる傾向がある。

この「母性」的な「没入」は、一人の「 幸福化 (不幸化)」に止まらないことが多い。加速した「没入」は、「 同情 」の加速とも表裏一体である。「 同情 」や「 共感 」のスピードが加速すると、 「かわいそうな人」 を作り出してしまうような 「心配」的言動 をたくさんするようになってくる。そうした 「心配」的言動 のようなある種の「配慮」は、現代では「思いやり」や「優しさ」という括りの中にテキトーに放り込まれることが多い。そうなると、「あ、これでいいんだ」となり、より 「かわいそうな人」 を作り出してしまうような言動をするようになる。

このサイクルは「いじめ」と呼ばれる現象に大きく関係しているのではないだろうか。

悪いことを企む 人間 と、その攻撃の標的になる 人間 だけであれば、それはただ「 喧嘩 」が生まれるだけだとも言える。しかし、「いじめ」においては、周りに 「かわいそうな人」 を作り出す 人間 がたくさんいる場合が多い。

全く悪気なく 「心配」的言動 をした 人間 がいて、それを聞いていた悪いことを企む 人間 が「いじめ」を始める。あるいは、悪いことをする 人間 がいて、それを「かわいそう」と思ったり心配したりする(そんな感情が湧いても関係ない存在でいるように見える)周りの 人間 がいる。その瞬間、その小さな小さな「社会」には 「かわいそうな人」 が現れる。そこでようやく「いじめ」は誕生する。

もしも悪いことをする 人間 が一人いたとしても、周りが誰一人ネガティブに感じずに平然と感じ、優劣がつけられるということもなかった場合、それは「いじめ」にはならず「 喧嘩 」や「一方的な攻撃」が起こるか、何もなく終わるだけだとも言えるだろう。

ここまでにも見た通り、「いじめ」的な傷付けられ方をしたことがある人ほど、救いだと思うものに「没入」する力が強くなったり、「安心」への執着が染み付いたり、「 共感 ・ 同情 」する力が磨かれたりする。つまり、 豊か な「母性」を育みやすいのである。

そうして育まれた「母性」は、次はいじめを生み出す「 同情 」に繋がりやすい。

「いじめ」の多くは目に見える「加害者」と「被害者」だけで行われるのではなく、その周りにいた 人間 が作り出した雰囲気や「かわいそう」のような内側にある認識的直感が生み出しているといっても過言ではない。

小さな小さな「社会」から 日本 社会という大きな「社会」に至るまでに流布している様々な指標が、そうした認識的直感を生み出している。

「いじめられた人」が知らぬ間に「いじめを生み出す側」に回ってしまっているという連鎖は、大小様々な「社会」や、そこに流布する一般的な認識の仕方の数々から抜け出さない限り止まることはない。

「苦しみの連鎖」はこれだけではない。視野を広げてみよう。様々な経験や環境要因が重なって「自然洗脳」されていった人の隣に、もう一人、その人を大切に想う人がいたとしよう。それは子かもしれないし親かもしれないし、旦那や妻、パートナーや仲間や親友かもしれない。その人は、「自然洗脳」されていった人の以前の状態を知っている人である。その人の目には、本当に大切な人が何かの認識に没入していく姿はどう映るだろう。

つい昨日までとても 「ゆたか」 に生きていた人が、突然会話が通じなくなり、いつものように話しかけても、

「ごめん。もう違うの。だって幸せだもん。幸せだもん。」

とキラキラした目で言ってくるのだ。何を語りかけても、何を問いかけても、こちらからの情報は全て圧縮変換され、全く 風景 のやり取りができない。それが、一体どれほどの恐怖で、絶望で、どれほどのやるせなさか、もどかしさか、分かるだろうか。

それに加えてもしもその人が、そうした状態になる以前に、

「怖い。何かに囚われてしまうのが。私はそうなりやすい人だというのも分かってる。それをすれば『幸福』になれるのも分かってる。だけどそうはなりたくない。怖い。あなただけは、この私のありのままを忘れないで。もしも私がこの いのち を忘れて何かに囚われてしまったら、強引にでも思い出させてほしい。」

と、もしも貴方に何度も何度も伝えていたとしたら、どうだろうか。

想像してみてほしい。貴方の本当に大切な人が、明日会うと、全く別人のようになっていて、小さな小さな自然洗脳の中にはまってニヤニヤして笑っている姿を。どんなに何かを伝えようとしても、こちらの 風景 は勝手に変な形に圧縮されて、何も、何も、伝わらないのだ。

それが、薬や宗教なら、現在の「社会」では「変わったもの」とされているから、たくさんの人が、「確かにあの人はおかしくなっちゃったね」と 共感 してくれるかもしれない。その場合、もしかしたら一緒に目を覚まさせるお手伝いをしてくれる人が現れるかもしれない。

しかし、それが恋愛や、もっと些細な「意味」への没入ならどうだろうか。「社会」的に何の不思議もない「一般的なもの」への没入だとしたらどうだろうか。その人の以前の状態を貴方しか分からないのだとしたら、どうだろうか。周りの人は誰も分かってはくれないし、もうそうなると「大切な人がおかしくなっちゃった」と貴方がどんなに叫んでも、当人との約束を守って強引に思い出させようとすれば、逆に貴方が「社会」的に罰せられたり、変な人だと言われるようになるだろう。

特に執着から始まった恋愛は凶器と化し、この世界の片隅に「 地獄 」を作り出すことがとても多い。「この人の1番であれる」という快感は アヘン のように、「安心への執着」を満たしまくる。この快楽からはちっぽけな 意思 ではなかなか抜け出せない。

では、「自然洗脳」のトリガーを作り出した側は、悪意を持っていたかというとそんなことはまずない。多くの場合、その人の行動はその人の善意や正義感・欲望に基づいている。良かれと思ってやっているのだ。そしてその人がそういうことをするに至るまでも、何かの「意味」や人及び何らかの環境要因がその人をそうした認識しかできないように「没入」させたはずなのだ。これは遥か彼方まで続く連鎖なのである。

このように、この国に蔓延る「苦しみの連鎖」の根幹には「母性」的な「安心」への執着が大きな影響を与えており、「没入」「 共感 ・ 同情 」がその鍵となって働いているのである。

なぜこうした「母性」しかない「社会」が生み出されたのかは第二章の前半で、そうした「母性」が鍵となって働く「苦しみの連鎖」が現在の「社会」でどれほど恐ろしい展開を見せているのかについては、第二章の後半で詳しく見ていく。

(つづく)