8.第二章「近代の守破離」

『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –

目次

-認識と3D平面世界

デカルトは言った。

「Cogito, ergo sum(我思う、ゆえに我あり)」 [20]

近代認識論の先駆けとなった彼の主張は、ごく当たり前なことを、「 来る未来 (きたるみらい)」 に則した形で、新たな概念を用いて整理したものであり、そしてそれは同時にその時代が求めているものでもあった。ここで作られた様々な概念は、 西洋 の多くの人にとって「 人間 」という概念を直接言語化し、説明するためにあまりにも最適であった。

紀元前の古代ギリシアでは、哲学と科学の基礎が築かれた。ここでは「認識」は、自然界の法則を理解し、それを論理的な形式で表現することを主としていた。ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどの哲学者たちは、自然界、宇宙、 人間 の存在についての深遠な問いを投げかけ、それらの問いに対する答えを探求した。これらの哲学者たちは、哲学的な「認識」とは、真理を求め理性を用いて宇宙の秩序を理解することであると考えていたとされている。

「全ての 人間 は本性的に知ることを欲する(All men by nature desire to know)」 [21]

アリストテレスが著作でこのように遺している通り、彼らは 人間 の本性としての「知への欲求(ἐπιστήμης ὄρεξις)」を強調し、 人間 が生得的に世界を「認識」し、理解しようとする欲求を持っていると考えていた。

中世の時代になると、キリスト教が 西洋 の主要な宗教となり、神への信仰と神の 意志 の理解が「認識」の中心的な側面となった。トマス・アクィナスやアウグスティヌスのような神学者たちは、理性と信仰を調和させる試みを行い、神の存在とその性質、そして神の 意志 を理解することが最高の「認識」であると主張した。科学的な探求も存在していたが、それは主に神の創造物を「理解する」という神学的な視点から行われていた。

ルネサンス時代になると、古代ギリシャ・ローマの文化と知識への回帰が見られ、「 人間 」とその能力が再評価されるようになった。この時代には、「 人間 」の理性と観察によって世界を理解するという新たな「認識」の視点が生まれた。この視点は、芸術、科学、哲学の各分野における革新をもたらした。

西洋 の人々がこのような「世界をどのように認識するかを極めていくことで、 文明 を生み出し、磨いていく」という意識(無意識)を 遺伝子レベル から持っていた要因については、あらゆる学問分野を広範に跨いで思索せねばならないことだろうが、「どういった自然環境に根ざしていたのか」という一つの視点から振り返ると、随分と納得のいく流れを想像できるのではないだろうか。

中東は古代ギリシアが栄えるもっと昔の古代 文明 の発祥地であり、農業、文字、法律、 都市 、そして宗教など、多くの 文明 の基盤が形成された場所でもある。砂漠と運河が大半を占めている厳しい自然環境は、人々に生存戦略的にそうした意識(無意識)を醸成したのではないだろうか。

ここに更に、「宗教」というのが大きく影響してくる。一神教の誕生とローマ教会による支配なども影響し、解(意味)を何かに設定しようとする意識(無意識)が一般化したのではないだろうか。

これらの 文明 はその後、交易や人の移動とともにヨーロッパへと広がっていく。この移動は、新しい環境に対応するための新たな技術やアイデアの発展を刺激し、それがさらなる 文明 の発展にもつながった。尚、このプロセスは必ずしも一方向的ではなく、 文明 は一部の人々が移動することで広がり、同時に新たな地域で新たな 文明 が生まれ、それが再度他地域に広がるという循環的な性質を持っていた。それ故歴史上移民の多い場所ほどこうした認識観が強くなりやすい。

この論拠は長い歴史を振り返った文化人類学、歴史学、宗教学の研究などで多く導かれている推論に則っているものであり、あくまで一つの推論であることは書き置きしておきたい。

以上の視点から見ると、「世界をどのように認識するかを極めていくことで、 文明 を生み出し、磨いていく」という 遺伝子レベル でのある種のインセンティブ(以後 「生の原動力」 )が育まれたのは、生存と繁栄のための戦略としての「 文明 作り」という行動が、遺伝子によって次世代に伝えられ、またそのプロセスが歴史的、地理的な人類の移動と交流によって形成され発展してきた結果と言えるのではないだろうか。

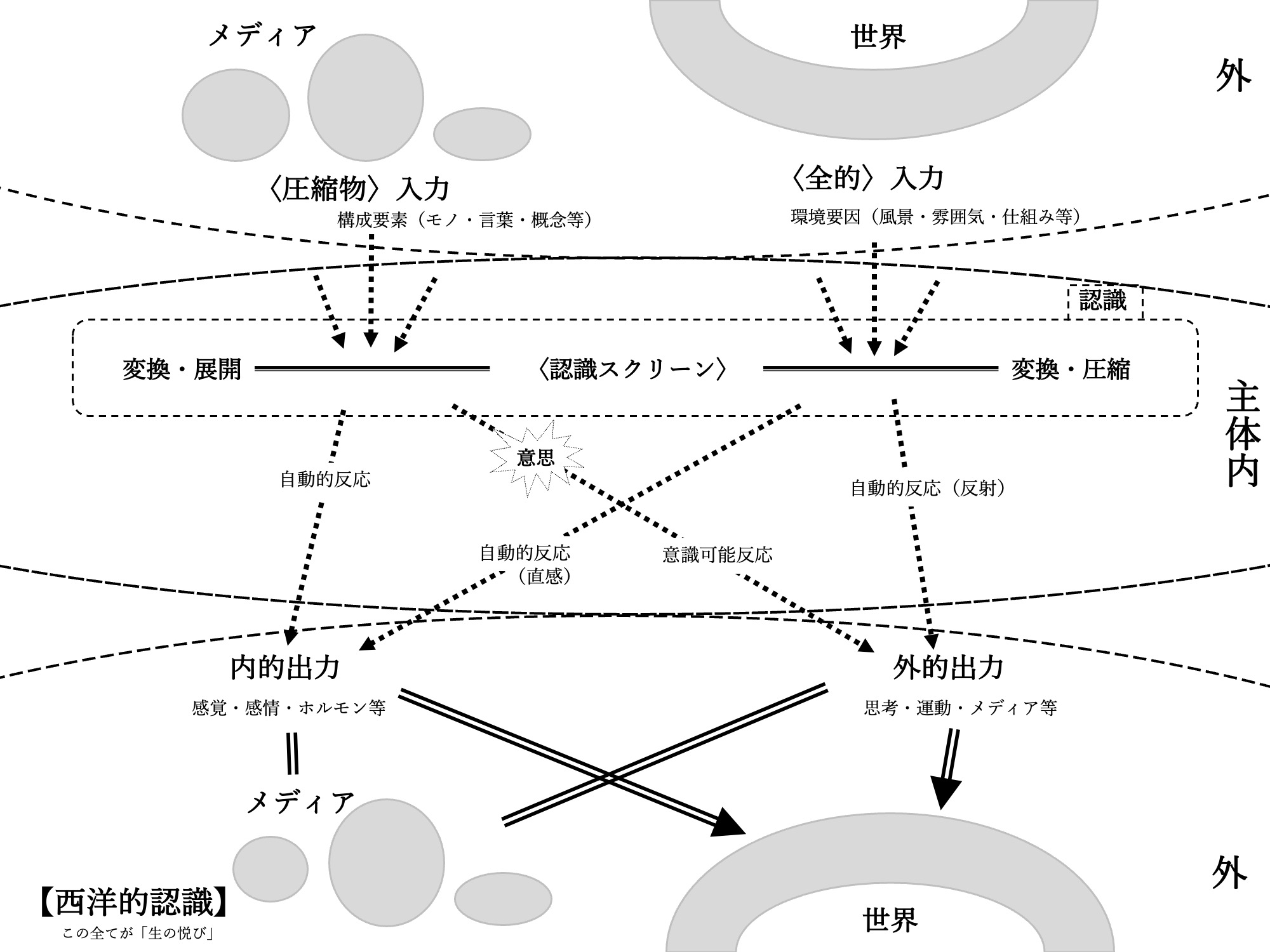

こうした環境と歴史によって醸成された意識(無意識)の中で生まれた「我思う、ゆえに我あり」的な認識論は、 日本 的な自然観を持って俯瞰すると、こんなイメージ図(比喩)に例えてみることができる( 「図1:西洋的認識世界」 )。

ちなみに、これから描くイメージはあくまでも一つのイメージであって、イメージの仕方はこれの限りでは無い。

「 人間 」は自分の周りに認識スクリーンを作る。これは、アリストテレスの言うようにヒトが生まれた時から宿している「知への欲求」であり、ある 生命 種とのコミュニティで情報をやり取りするための メディア (媒体)として必要になってくるものである。

つまり「社会」という名のコミュニティに属している「 人間 」は、その「社会」の 環境要因(制度等)や構成要素(概念等) をもってして、同じコミュニティに属している「 人間 」と対話をするための認識スクリーンを作って、この世界を理解する必要があるのだ。

この認識スクリーンには、世界が変換(圧縮)されて映っている。例えばデジタルスクリーンであれば、「0・1」が 実行形式 の要素となっており、この世界を「0」と「1」に変換(圧縮)して映し出しているのだが、我々 人間 が作る認識スクリーンは、人それぞれが属しているコミュニティでの 環境要因(制度等)や構成要素(概念等) が複雑に複合されて 実行形式 を形成し、この世界を変換(展開・圧縮)し映し出している。

スクリーンに映せるものは、あくまで、各 人間 が作ったスクリーンの 実行形式 の要素に変換(展開・圧縮)可能なこと「だけ」なのである。

本稿では、「認識」という概念を、「 人間 が理性と観察によって世界を理解すること」つまり、「認識スクリーンを見て『知る』こと・『理解する』こと」という意味合いで使うこととする。

ということは、本稿の定義に従えば、認識スクリーンに映っているもの(認識できるもの)及び認識スクリーンそのものは、あくまで各「 人間 」が作り出した「 虚構 」であると言える。

西洋 的なレイアウトは、自分が 球体の囲い の中にいるイメージである。生まれつき シャボン玉のような透明 な球体に包まれて誕生し、つまり、 遺伝子レベル での 「生の原動力」 が「その球体(認識スクリーン)にどのようなデザインを描くか」=「世界をどのように認識するか」=「その中でどれほど 豊か であれるか」というところにデフォルトで設定されているということである。

なので、 西洋 の人にとっては、例えその認識スクリーンの 透過度 が0になり、世界に直接触れられなくなったとしても、認識スクリーンに素晴らしい世界が映っていて、それによって 「幸福」 がもたらされていれば、それが 遺伝子レベル で いきもの としてポジティブなことだと言えるだろう。

本稿では球体の認識スクリーンに囲われた空間を、「認識世界」と呼ぶことにしよう。ここでは大抵の場合人生の選択がタッチパネル式のようになっている( 「図1:西洋的認識世界」 )。平面のスクリーンに映し出された選択肢の数々の中から、好きなものをタップすると、新しいイベントが発生したりして認識世界の状態が変化していく。

認識スクリーンの解像感は、 実行形式 の要素の種類や量が増えれば増えるほど上がっていく(「図2:西洋的認識」)。

また、認識スクリーンの「 透過度 」は、幼少からの環境要因が強く影響して人それぞれの数値を作り出す。

認識スクリーンの性能(認識技術)を 向上 させていくことは、都合よく世界を「認識」する能力も上がるということでもある。この能力を 「豊か」 になるために使うとしたら、その性能が上がれば上がるほど 「豊か」 になれるということでもある。 「豊か」 になればなるほど感情や感覚からのフィードバックは認識スクリーンの 透過度 を下げる方向へ働きやすくなる(「図3:認識技術向上ループ」)。

そして、この認識スクリーンが自分の周りにどのようにレイアウトされていくかには、 遺伝子レベル での無意識と生後の環境(経験)が作用すると考えられる。

繰り返すが、 西洋 的には、この「認識世界」が素晴らしく 「豊か」 であればあるほど、それは いきもの としてとても 「ゆたか」 なことだと言えるのではないだろうか。

この「認識スクリーンに囲われて生きる」という生き方が、近代以降の 日本 人にも徐々に入ってくるようになったと仮定する。

日本 人はもともと もっと多様で、全く違うレイアウトで認識スクリーンを作っていたと考えられる が、維新期の列強との対峙から、取捨選択したり独自様式に変化させたりする暇もなく、一気に元あったものを捻じ曲げて、かき消して、近代的な 環境要因(制度等)や構成要素(概念等) を取り入れたため、人々はこの球体レイアウトまで知らぬ間に取り入れることになってしまったのではないだろうか。

日露戦争以降、政府が別のレイアウトを取り締まり、球体レイアウトの「美しさ」や「かっこよさ」を理解しないと生きていられない世界線に強制的に持って行ったため、生存戦略的に皆が球体レイアウトを取り入れるしかなくなったという見方もできる。

生きるか死ぬかが身近にある状況で、人々は兵隊さんを「立派だ」「おめでたい」と言わされ、黒塗りの教科書しか知らない子どもたちはそんな認識に夢中になった。全体主義のためには「社会」や「国家」というコミュニティで流通する認識を合わせて、それ以外のことについては取り締まっていく必要があり、それができればチームとして一つにまとまりやすく、一つの目的を追うために最適であったのだろう。それが結果として全体主義の浸透に繋がり、到底 日本 人の自然観では考えられないような幅広い他国への侵略を是とする戦争を引き起こすことになったのではないだろうか。

戦争が終わっても、大衆のその球体レイアウト自体は変わることがなかった。寧ろ、「社会」が高度に洗練されていけばいくほど、球体レイアウトで囲われた人やその発言が大衆の アヘン となり、球体レイアウトの正当性を「社会」的な正義として植え付ける期間にもなった。

また、三島由紀夫の言う 「空っぽになった日本人」 たちは、ちょっぴり雑な解像感の新たな「意味」を探して彷徨い歩くようになった。その期間、戦争の頃にも増して大衆 メディア が進化し、様々な情報が飛び交うようになった。しかし、その量はそれほど多くもなく、限られた種類しかなかったため、大衆は大量生産・大量消費に没頭することができ、戦後復興という異常なまでの経済成長を成し遂げるに至った。

そして二十一世紀に入ってから、近代の延長は情報量の爆発的な増加をもたらした。

ある程度個別最適化されたインターネット社会を生きる我々現代人が一日に触れる情報量は江戸時代を生きた人の一年分、平安時代を生きた人の一生分とも言われている。

こうした情報量は、認識できる メディア を通して圧縮された状態で伝わってくる。認識できる 環境要因(制度等)や構成要素(概念等) が増えれば増えるほど、 人間 は認識スクリーンを作るのが上手くなりやすい。つまり解像感が増し増しになっていくのだ。

気が付いた時には、解像感が 人間 の目の解像度を遥かに超えて、個人差はあれど五感を刺激する情報の解像感も 人間 が知覚できる最大値よりも遥かに多い情報量を生み出すことができるようになる。

それによって満たされた感覚のフィードバックは、このサイクルを加速させる方向へと働き、認識技術はどんどん磨かれていく( 「図3:認識技術向上ループ」 )。

そうすると、自分が「今は認識スクリーンを見ている」という感覚が消えていく。もう、認識スクリーンを見ているのか、世界を見ているのか、何かに囲われているのか、いないのか、分からなくなるのだ。

今の 日本 では、実際、ほぼ全ての人がこの状態にあり、ほぼ全ての成人以上の人が、 透過度 も0になっている(外側を直接見ることも触れることもできなくなっている)と見てとれる。

平面に並んだ選択肢の中から何かをタップして生きている感覚はないだろうか。

その感覚はもっと具体的に言うと、目の前に選択肢がいくつかあって、「これを選んだらこれができなくなる」という思考が自動的に前提に流れている感覚に近い。

あらゆる知覚機能の最大値を超えた出力をしてくる認識世界は、ちゃんと奥行きもあるように認識できるのに、触れられるものは平面にしかないのである。

この認識世界の特徴を、「3D平面世界」と呼んでみよう。

もしも、 日本 人の 「生の原動力」 が、 遺伝子レベル で「世界をどのように認識するか」というところにデフォルトで設定されて「いない」のだとすると、自分が認識スクリーンを見ているのか、世界を見ているのかが分からなくなるということは、 いきもの として非常にネガティブなことなのかもしれない。

その根拠は後述するが、もともと 日本 人は生まれた時、世界をそのままに直覚し、自分には到底敵わない大いなるものの一部として生きる感覚を大切にしていたと言われることが多い。

しかし、現代社会に飼い慣らされ、馴染んで行けば行くほど、認識スクリーンの 透過度 が下がっていく(外の世界が直接見えなくなっていく)という環境が我々を取り巻いている。

アニメーション映画監督の宮崎駿氏は、いつも子どもたちのピュアな感性の鋭さに「嘘だ」と言われないような作品創りを大切にしてきたという。その発言の記録は正確に残っていないが、彼ら(現代 日本 人)に作品が届く(=ピュアな感性の鋭さがある)のは、一二歳くらいまでが限界だと言っていたような覚えがある。

まさにそのように、「社会」性を身につけた子どもたちはゆっくりと「演じる」という認識スクリーンの萌芽を育て始める。現代では、昔の「柄じゃない」という言葉に眠っていた「奥深さ」は、「キャラじゃない」という言葉に変化して見事に消え失せた。「真似をする」という行為は、「誰かの環世界を覗いて必要なところを学ぶ」ことに過ぎないが、その人を「演じる」という行為は、「自分の認識技術を誰かの認識の仕方に合わせる」という結果に繋がりやすい。

以前の 日本 人は認識スクリーンのレイアウトが全く違っていたため、それをいくらやっても世界をどこかしらから直覚できていたが、レイアウトが球体に囲われるようになってからは、認識スクリーンの性能を上げれば上げるほど、世界に対する「ピュアな感性の鋭さ」は消えていくしかなくなってきた。結果ほぼ全ての 日本 人が球体の認識スクリーンの中にいて、 透過度 の差はあれど3D平面世界の感覚をほぼ全ての人が有しているのではないかと考えられる。

一つの参考に、そうした感覚の中で生きている人たちの具体的な特徴をいくつか挙げてみよう。

・物事、人、様々なことを並列に並べるので、優先順位をつけないと選択ができないという感覚があるが、「社会的存在としての自己」や他者が傷付いてでも、という気持ちで優先順位をつけるのが苦手で、その反動として優先順位が表面化したものに強い拒否感を示す。(触れられるものの平面化)

・言葉から実態をイメージするしかなく、実態から言葉を探ることをしない。(言葉の自動機械化)

・自分が見たことあるものや感じたことあるものしか想像もできなければ、あるとも思いにくいし、感動できない。(環世界への柔軟性喪失)

・めちゃくちゃ頑張って生きている自分を自分が一番頑張って「肯定」したい。「私はいい人とばかり出会う」とか、「私は嫌な人とばかり出会う」と言った発言をする。ある一定以上、自分の人生の選択を否定されると、「プライド(肯定願望)」が発動して、不快な気持ちを感じ始める。(「意味」崩壊への恐怖)

・「本当にそうなの?」を突き詰め続けられると、「まぁこういう見方もできるでしょ。だからいいじゃん別に。」と言って話が終わる。(認識スクリーン性能の限界)

・視点を動かせるようになること、視野が広がること、表現方法が増えることが、ものすごく本質的な成長だと感じる。(認識スクリーン解像感 向上 の アヘン )

・「 生命 (心臓が動いていること)より大切なことがあるかもしれない」という思考をただ危険な恐ろしい考えだと思う。「 生命 を落としてでも守りたいもの」を追求したことが無い。(倫理観の自動機械化・「意味」の奴隷化)

・「人と人は、触れてぶつかってこそ、認識できない世界が輝き、 いのち は繋がって愛は溢れてゆく」という話をしたら、「宗教?スピリチュアル?いいじゃん。好きな人と一緒にいて、好きなことして、好きなものを見て、やりたくないことをやらないことの、何が悪いの?」と言う。(大地性と調和への直覚の喪失)

・圧倒的な主観から抜け出せず、毎日かなり「息苦しい」し、真っ黒い膿の中で漂っているような感覚でいる。これは 透過度 が下がっていく過渡期に限る。(過渡期の 地獄 )

・相手の環世界に入れない(相手と溶け合えない)ので、本当の意味合いで相手のことを愛せていない気持ちになる。これも過渡期によく見られる特徴。(愛の嘘感)

・「みんな違って、みんなどうでもいい」を極めて浅はかな解釈で使用する。あれはあれこれはこれ、自分は自分他人は他人、過去は過去今は今、などの切り分けを、奥底に違和感を感じつつも平然とした感じで信じ込める。(自己保身と母性の自動機械化)

・ある一定以上の苦しみや予測不可能性を持つ過去や未来について、忘れたり、見なかったり、向き合わなかったり、背負わなかったりすることを是とし生きることを、「今を生きている」などの都合のいい認識に変換して納得し、自己肯定感や「 喜び 」を得る。(生存戦略的認識機械化)

・そしてなんと言っても、この 沼 から抜け出す方法も知らないし、そうでない世界(認識世界の外の世界)に関心を寄せることもない。( いきもの の可能性の喪失)

こうして「 人間 」としての 「豊かさ」 ばかりを追い求めて、 いきもの としての 「ゆたかさ」 を失っていく我々 日本 人は、そのうち機械と見分けのつかない 生命 になってゆくだろう。

“Erfahrung ist eine Erkenntnis, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori, haben muß. Diese Regel aber ist, von allen Grundsätzen der transzendentalen Deduktion abgesehen, dies: daß alle Anschauungen unter Bedingungen der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption stehen müssen, unter denen allein sie für mich Einheit der Erfahrung werden können.”

– Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781 (A製版), 1787 (B製版)

-思想と信仰の囲い

普段生きているとよくこんな言葉を聞くことがある。

「これが私の思想です。」

「それがあなたの思想なのですね。」

「私はこれを信じてるの。」

「あなたはそれを信じているんだね。」

実はこうした「思想を持つ」という考え方も 西洋 発祥のもので、近代以降に日本 へ持ち込まれたものである。同様に、「信じる」という言葉も、元来の似たような表現に比べてものすごく小さな認識へと変化した。

勿論、 日本 でも昔から神道や仏教、キリスト教や儒教など、様々な宗教が受け入れられてきた。しかし、各地域の人々がこれらの宗教を受け継ぐ中で、現代の「思想を持つ」という感覚は無いに等しかったと推察される。特定の神々や仏教の教え、明確な信条の中に入りきるというよりも、神々や仏の存在とその力を尊重し、日々の生活の中でその現れや繋がりを感じ、あるいは感じられるように鍛錬するという感覚が強かったと考えられる。

同様に、「主君のためなら」と死をも厭わなかった侍たちの精神性を、「思想を持っていた」「何かのイデオロギーを信じていた」と一言で片付けるのは難しい。侍が主君に対して忠誠心を示す際には、「信じる」というよりも、「仕える」、「忠義を尽くす」などの表現が適切とされていた。それは、「何を信じるか」というよりも、「どう生きるか」という生き様の問題であった。

このように、「思想」や「信じる」と聞いて一番色濃く現れていそうな文化を覗いてみても、元々の 日本 ではそうした概念は必要とされていなかったと考えられるのだ。

しかし、近代以降、認識スクリーンに囲われるようになった 日本 人たちは知らぬ間に「思想を持つ」という概念を無自覚に使用するようになり、「信じる」という概念は、より明確な信条を持ってそれに基づいて行動するという 西洋 的な意味合いを含むように変化した。「信じる」という言葉が、認識世界の「意味」作りに直結するようになり、それは時折、「生きる意味」のようなものに誇大変化することにもなった。「信じる」という言葉は今や、「その点についてこの世界の認識を決定(自動化)します」と宣言しているようなものになっている。

現代の「信じる」という言葉は、宗教やスポーツなどの何らかの指標が作られたもの(=「ゲーム」)には向いている。そして、それは「社会」という 西洋 的な概念を作り上げていくためにも使い方によっては非常に有効に働く。

現在こうしたものが一緒くたになることで、「社会」の常識をスポーツなどにも無自覚に適用させる流れは強まっている。例えば高校野球というスポーツに「身体性の自由を確保すべきだ」と言って強制坊主制度の廃止を訴える人が増えたり、勝利後のインタビューでスポーツ選手が「勝利を信じたおかげです」と言った発言を聞いて、「信じるということの大切さを気付かせてくれました」と一般化してプロパガンダのような言葉を発する人が溢れるという話などは、これを象徴する話でもある。

だが、元来 日本 人からしたらそれは 風通しの良いとても 「ゆたか」 な「嗜み」に過ぎなかったのではないだろうか。 そうした認識の自動化を超えた生き様を体現できる大人がいないことの方が、時代によって移り変わるはずの「社会」的正義に「 ゲームのルール 」が則っていないことよりも、もっと奥深い問題なのではないだろうか。

第三章で詳しく描くが、もともと 日本 人は、「大切にしたいもの」を「生き様」が表れる生活の機微(具体的な言動)に反映させることで「大切にしていた」とされている。何か一つの認識スクリーンに囲われるというよりは、いくつもの小さな認識スクリーンを世界の無数の輝きの一つとして、この世界の片隅に据えて嗜んでいたということなのではないだろうか。

おそらく 日本 人にとっては、「大切なもの」を「大切にする」ということそのものが、 いきもの としての「 悦び 」の一部であったわけだ。

元来日本的に言えば、「思想」なんてものは、「持つもの」ではなく、「するもの」や「現れるもの」であったはず で、「信じる」というのは、人と人の信頼関係の大きさを示したり、「生き様」に直結する部分の信念を表すものに過ぎなかったはずなのだ。

そう考えると、「信じる」の対義語は、「信じない」ではなく、「別に何もなくただ世界に触れる」もしくは「怪しんでしまう」のどちらかであったと考えられるわけだ。

だが、現在では、「信じる」のか、「信じない」のか、そのどちらかでしか世界を捉えられない人ばかりになっている。

別に何も信じなくても、ありのまんまの世界に触れて 「ゆたか」 に生きるということはできるし、「信じる」なんて言葉を使わなくても、もっと具体的に伝えたいことを伝える方法はいくらでもあるのだ。

人に対して、「信じられない」なんて言葉を使いたいのなら、「信頼がまだ無い」「怪しんでしまうんだよね」と言えばいいのである。ましてや、誰かに「信じてる」なんて言葉を使うのなら、目と表情と背中でそのぬくもりや勇気を伝えられるように自分自身を見つめ直してほしいと切に祈る。

先に示した近代概念に加えて、こうした 西洋 的な自然観が生んだ認識概念は、 日本 の伝統的な認識観との齟齬が多く、様々な混乱の原因となっている。一方で、これらの概念は 日本 の近代化に大きく寄与したとも言えるのだ。

“Die Erkenntnis ist als auslegende Aneignung des Daseins wesenhaft ein Existenzial des In-der-Welt-seins.”

– マルティン・ハイデガー著 『存在と時間』(Sein und Zeit) 第1部 第5節

-「知る」と「理解する」と「分かる」

現代人の多くが、「知る」や「理解する」、「分かる」という言葉を、曖昧に使用している。だが、「日本的父性」の感覚に触れていくにあたって、これらの言葉をしっかりと定義分けしておく必要がある。

まず、「知る」という言葉は、本稿では「認識スクリーンに映し出すことができるようになる」という変換可能化を表す言葉として使用する。

近代的な価値観では「知る」ことは、「良いこと」であり、多くのことを「知っている」人は、「すごい」「えらい」と言われることが多い。

だが、それは今も昔も変わらないことである。近代以前においても多くのことを「知っている」人は、「すごい」「えらい」と言われたものである。

しかし、その言葉の背景にある風通しは大きく変わっている。近代以前の 日本 では、多くのことを「知る」ことは、即ち「頭でっかちになること」という側面があると認識されていた。なぜなら、当時は認識スクリーンに囲まれておらず、 虚構 性の強い認識を通して世界に触れることが、ある種の 「ゆたかさ」 の喪失につながると直感できていたからだ。

ある「社会」の中で活躍していくためには、その「社会」で通じる何かを「知る」ことが重要になるが、「社会」という概念がそもそも存在せず、「社会」的なものがあまりにも小さく無数にあったため、「知る」ことも そこまで大切なことではなかったのではないだろうか 。何かを「知って」新しい認識スクリーンを作り出してしまうことは、嗜みとしてはとても面白いものであるし、認識スクリーンに囲まれてもいないため、どれだけ認識スクリーンを新しく作ったり、その機能を 向上 させても、 いきもの としてネガティブに働くことはなかった。そのため、あくまで「すごい」「えらい」という言葉も風通しの良いふわふわした賞賛だったのである。

だが、近代化以降、全体性を持った「社会」の範囲がじわじわと広がり、「知る」ことが「社会」的な成功や 「豊かさ」 に繋がりやすくなり、「知る」ことで失われていく何かに対して人々はどんどん無関心になっていった。「知る」ことはただただ「すごい」「えらい」こととされ、一方向的な賞賛の流れは、風通しの悪い一元的滞留を生んだ。

特に近年、 日本 でも多くの人が認識スクリーンに囲まれるようになってからは、「知る」ことがより アヘン のような快楽性に繋がるようになり、それは いのち の可能性を誰も気が付かぬうちに奪いまくる「 アヘン窟 」のような 沼 を生み出すことになった。

「理解する」という言葉は、本稿では、認識スクリーンに映し出すための変換(圧縮・展開)の方法や過程(特に「因果」の部分)に納得感を持てることを表す言葉として使用する。

多くの解説や文章、あるいは誰かの言動の多くは、「Aだから、Bなのだ」という文脈を持っていると言える。このAがBに繋がる「因果」に納得感を持つことができれば、それは「Aだから、Bなのだ」という文脈を持った事象を「理解した」と言える。 もちろん、この「因果」には無数の種類がある。例えば、「Aだけど、Bである。」という言葉も、「理解する」ためには「Aだけど、Cだから、Bである。」という形に変換する必要があるとも言える。

「知る」や「理解する」、「分かる」を一緒くたにしているせいで、近年「理解しなきゃ 沼 」が生まれている。この「理解しなきゃ 沼 」とは、「理解できない」ことがネガティブなことと認識され、ネガティブな感情を生むように自動化されていたり、「理解できる」ことがポジティブな感情を生むように自動化されているような状態のことを言う。

認識スクリーンに囲まれた人々は、全ての事象に「Aだから、Bなのだ」的な因果が存在すると感じる。なぜなら、コードが何も書かれていない認識機械は動くはずがないからだ。動作するということは、即ち動作させるためのコードがあるはずなのだ。

相手の言ってることや、やっていること、相手が起こす事象を「理解する」ためには「Aだから、Bなのだ」という相手の認識の変換(圧縮・展開)の方法や過程に納得しなければいけない。それが非常に一般的なものや自分でも可能な方法や過程なら「理解する」のも簡単だが、納得できないことがあると、それは「理解できない」ということになる。

こちらには必ずコードがあるのに、相手が自分を「理解できない」ということは、認識世界の住人としては非常に残念なことなのだ。

だから彼らはこう語り出す「理解しようとすることが重要だ」と。その努力は自分がまだ「知らない」変換(圧縮・展開)の方法や過程を「知る」ことに向かわせる。そして今度は、「知る」という行為に眠る アヘン窟 の 沼 にズブズブにハマっていく。そうして認識するための要素が増えれば、認識スクリーンの 透過度 はどんどん下がっていき、分厚くなっていくことになる。これが「理解しなきゃ 沼 」の正体である。

だが、 日本 的に言えばそもそも「Aだから、Bなのだ」という認識変換の過程にも、認識できないものがとてつもない量溢れているはずなのだ。そうしたものの影響を完全に無視した彼らの「理解しなきゃゲーム」は、「認識機械たちの戦争」とでも言えるだろう。

「分かる」の解説に入る前に、「認識」に対する本稿の立ち位置をもう一度確認しておきたいと思う。

近代 西洋 的な風潮では、「この世界の全てのことが認識できるか、あるいはできないものもあるか」などたいしてどちらでもよく、「この世界をどのように認識していくか」に 「生の原動力」 の主眼が設定されているという推論については既に述べたとおりである。

しかし、全く違う自然環境で育まれた 日本 的な いのち においては、「遥か永遠に認識などできないもの」の存在を当たり前として、「この世界をどのように認識するかはあくまで嗜みである」 とされてきたことが重要である 。こうした 日本 的な話に基づくと、「認識していないもの(認識技術次第では認識可能なもの)」と、「遥か永遠に認識できないもの」はあくまで別で(おそらく)存在するものであると言えるだろう。

さて、それでは「分かる」について描いてみよう。本稿では、「分かる」という言葉を、対象の「遥か永遠に認識できないもの」も含めて「 手触り感 を持つことが可能な状態になる」ことを表す言葉として使用する。つまり、「分かる」においては対象を認識スクリーンに映せるかどうかなど何の関係もなく、また、それが認識技術次第で認識スクリーンに変換可能なものなのかどうかもどうでもよいのだ。

ということは、ある対象について「知って」いなくても、「分かる」ことは可能だし、ましてやある事象を「理解する」ことができなくても、「分かる」ことは可能なのだ。

「分かる」からと言って言葉になどできなくていいし、する必要も別にないのである。「分かる」とはもっともっと柔らかで、大きくて、広くて、だが最も対象と距離の近いものなのだ。

この三つの言葉をぐちゃぐちゃに使用してしまっているせいで、多くの人が自分が受け取った 風景 を全く違った形で認識スクリーンに変換してしまい、それによって全く必要なかった感情を生み出して、誰かの いのち にとてつもなく深い傷をつけたり、自分自身の いのち の可能性を潰していくことに繋がってしまっている。

ちなみに、本稿でよく使用している「直覚する」という概念は、とある 風景 をそのまんまに受け取って認識スクリーンに変換せずして「分かる」ようなことを表している。

“Und eine Regel zu befolgen, denkt er, könnte nicht eine Handlung begleiten,

weil jede Handlungsweise durch eine Regel hätte gerechtfertigt werden können.

Die paradoxe Wendung lautet dann so:

Keine Handlungsweise könnte einer Regel folgen, weil jede ihr zu folgen schiene.”

– ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン著 『フィロソフィー探究』(Philosophische Untersuchungen) 第201節

-汎化するオナニズム

認識世界の住人たちの世界観をもう少し詳しく見てみよう。

基本的に認識スクリーンの性能は自身の感情・感覚的 豊かさ のフィードバックによって改善・修繕されていく( 「図3:認識技術向上ループ」 )。フィードバックが正確にできれば、性能はどんどん 向上 してゆくことができる。

このループ構造を「認識オナニズム」と呼ぼう。自身の存在やアクションによって発生する事象が生み出す感情や感覚は自身を 満足 させるために働き続ける。

この認識スクリーンでは、時間的視野と空間的視野、あるいは視点そのものを変動させることで世界の映し出し方を変えてゆく。認識できるものを増やしてゆけばゆくほど、この世界のあらゆることが「認識オナニズム」の対象となっていく。

また、認識スクリーンは、その厚み( 透過度 )に応じて外部からの直接的感覚を遮断(圧縮変換)するが、内側から発生したものが認識スクリーンを通過して直接外部に影響を与えることはできる。なぜなら外部から見れば、その人はただそこにいるからである。その人を取り囲っている認識スクリーンは、内側の人にしか影響を与えないのである。

勿論認識世界の住人同士であれば、受け取る側で結局その感覚も圧縮変換されてしまうので、相手は相手でオナニズム、こちらはこちらでオナニズムという状態になる。「母性」のところでも少し触れたが、「自身の感情を震わせ、相手の感情を感じて、そしてまた自身の感情を高ぶらせるという循環」が、ここでは発生しているのだ。

一方で 西洋 ではそうした認識的 豊かさ が 「生の原動力」 に則っており、 いきもの としての「 悦び 」そのものであるとすると、認識世界の外側にもその「 悦び 」や「 氣 」が染み出して広がっていくため、「認識オナニズム」という言葉は不適切であると考えられる。

だがとうとう現代 日本 では、人を愛するということもまた、この「認識オナニズム」に取り込まれてしまう。恋愛は悉く認識由来であるし、人類愛も認識的正義感に基づき、性愛さえも主観的な感覚を出ない。

恋愛は、相手をどう認識できるかが重要であるため、その一義的な認識から外れてしまうと冷めてしまうことも多く、「 クズ化した恋愛 」はより「母性」的な認識の自動化で成り立つようにもなる。そうした認識に「生き様」のような要素が含まれていない場合、相手が自分の知らないところでどのような行動をとっていようと、それは重要ではなくなる。見たくないものをどれだけ見ないで、「今、好き」というこの状態にある時の感覚を味わえるかが恋愛の大きな特徴でもある。

この認識を、視点や視野を少々変えてもそれも愛の内に含まれることができればそれは徐々に「友情」的愛情となり、さらにその柔軟性が広がってゆくと「仲間」意識的な愛情になってゆく。そしてその愛の受容可能範囲が究極まで広がってゆけば、「人類愛」になると言えるのかもしれない。

恋愛では、あらゆる認識が感情の表出に即時的に自動化されていることが多いが、「人類愛」へと受容可能範囲が広がってゆく過程で、認識と感情の間に様々な文脈が割り込むようになる。それは、例えば、人道支援活動や環境保護運動などの形で表れることもある。しかし、そうした活動も、「認識オナニズム」の一部になり得る。なぜなら、そこには自分の正義感や優越感を 満足 させる側面があるからだ。また、こうした範囲をたくさん変動させて人を愛してゆくこともできるし、認識技術の性能が高ければ高いほど、様々な愛情を併せ持って愛してゆくこともできる。だが、それも全て「認識オナニズム」に内包することができるのである。

性愛の劣化も著しく、性行為をしてもあくまで主観的な認識の内側にあるのだ。認識スクリーンの性能を極限まで上げ、五感を刺激する機能も極限まで 向上 させ、感情を 「豊か」 にしてゆくことができれば、相手の感覚をほぼそのまんま自分自身にも同期させることができるので、相手と一体となったような感覚を得ることができる。

もともと認識スクリーンの性能が同じような人( 実行形式 が同じような人)とはより一体になる感覚になれる。そうなれば相手の感覚分が自身の感覚に加算されるため、倍近くの「 喜び 」を味わうことができる。この性愛は現代で言うところの「利他性」の感覚を 満足 させるのに役立つとともに、普段は自身の認識世界内の感覚しか味わえない人が普段味わえる倍以上の感覚発現に遭遇する特別な体験にもなる。これもまた「認識オナニズム的性行」と言うことができるだろう。

また、この感覚はいずれデジタルヒューマンに代替できるようになるだろう。その萌芽として「 人間 と性行為するよりもVRでAVを見て自慰行為をする方がいい」と言う人も増え始めている。

こうした認識世界の中から出ることができない人々の「利他性」は、どれだけ高尚な正義感や思想に基づいていても「認識オナニズム」の一部である。

その限界性に諦めを持って「人生結局はエゴだよ」と格好つけ始める人々は、その発言に違和感を感じない限り認識世界の住人として時間を使い続けていくだろう。

この世界のあらゆることがどこまでいってもオナニズムになってしまい、汎化するオナニズムは人々に「諦め」を謳わせ続ける。

何度でも付け加えておくが、これは「もし仮に、いのちに『生の原動力』のようなものが存在し、それが『認識世界を豊かにすること』ではなかった場合」の人々の話である。

(つづく)